Special

内定者エッセイ

講談社採用ホームページ名物の「内定者エッセイ」。

今年度もバラエティ豊かな27名の内定者が、受験するにあたっての決意、面接に向けた奇策、試験を経て得たことなどなど、とことん本音の就活体験を綴っています。

でも、これらはヒントにこそなれ、答えにはなりません。

27名27通りの「ありのまま」をご覧いただきつつ、あなただけの就活物語を紡いでいってください。

Special

講談社採用ホームページ名物の「内定者エッセイ」。

今年度もバラエティ豊かな27名の内定者が、受験するにあたっての決意、面接に向けた奇策、試験を経て得たことなどなど、とことん本音の就活体験を綴っています。

でも、これらはヒントにこそなれ、答えにはなりません。

27名27通りの「ありのまま」をご覧いただきつつ、あなただけの就活物語を紡いでいってください。

「しゃべりたかったこと」

「なんでこんな嘘ばっかしゃべってるんだ」

年が明けて1週間。実家にも帰らず対策をして臨んだ面接が上手くいかず、精神を消耗した私は呪詛を吐くように呟いた。意識の高い問題設定から導かれる行動と経験が人生の常であるかのように振る舞って、会社にアピールするのに疲れ果てたのだ。

情報系専攻じゃないのにIT系の職種に業界を絞って就活をした。個人的な興味や願望に強く裏打ちされた熱量に突き動かされ、技術書を読みプログラミングすること自体が楽しいと思っていたからだ。でもそんな楽しさに先立つ経験に対して企業から“実務的根拠”を問われると、それらしい後付けの理由を並べ立てるしかなかった。

就活は辛く難しい。自分の意思を介入させずに隙間を埋めるだけのESや面接は空虚だ。しかし必ずしも、個々の考え方や独自性を企業が評価してくれるとは限らない。そうやって就活というゲームの非情さに辟易していた中、講談社のESを初めて目にした時は驚きの連続だった。

「こんなに好きなことばっかり書いていいのか⁉」

時には作品を見返しながら感動を伝えるのに最適な言葉を紡ぎ、時には奥底にしまった怒りを思い出してキーを叩く。思考と感情の引き出しを開けまくって脳内がてんやわんやだったが、就活中で初めて、心の底から楽しんでESを書き続けた。

面接では投げかけられた問いに対して、蓄積された経験やその場で巡らせた考えを語った。「とても好き」も「自分は嫌い」も含めて“私が何者か”を語るには省けない言葉に、面接官の方達は耳を傾けてくれたのだ。

選考が進むにつれて、今まで尽くしてきた言葉が無駄になることへの恐怖が生まれた。そう思えるくらいに私は自分自身について多くを表現できて、講談社がそれを受けとめてくれた。

就活における正解が何かはいまだに分からない。少なくとも私は、普段着ている服から奥底にある積もりに積もった感情まで、全てを曝け出すやり方にしたのだった。

理系・大学院卒業見込み/コーポレート部門志望

「しゃべりたかったこと」 理系・大学院卒業見込み/コーポレート部門志望

「なんでこんな嘘ばっかしゃべってるんだ」

年が明けて1週間。実家にも帰らず対策をして臨んだ面接が上手くいかず、精神を消耗した私は呪詛を吐くように呟いた。意識の高い問題設定から導かれる行動と経験が人生の常であるかのように振る舞って、会社にアピールするのに疲れ果てたのだ。

情報系専攻じゃないのにIT系の職種に業界を絞って就活をした。個人的な興味や願望に強く裏打ちされた熱量に突き動かされ、技術書を読みプログラミングすること自体が楽しいと思っていたからだ。でもそんな楽しさに先立つ経験に対して企業から“実務的根拠”を問われると、それらしい後付けの理由を並べ立てるしかなかった。

就活は辛く難しい。自分の意思を介入させずに隙間を埋めるだけのESや面接は空虚だ。しかし必ずしも、個々の考え方や独自性を企業が評価してくれるとは限らない。そうやって就活というゲームの非情さに辟易していた中、講談社のESを初めて目にした時は驚きの連続だった。

「こんなに好きなことばっかり書いていいのか⁉」

時には作品を見返しながら感動を伝えるのに最適な言葉を紡ぎ、時には奥底にしまった怒りを思い出してキーを叩く。思考と感情の引き出しを開けまくって脳内がてんやわんやだったが、就活中で初めて、心の底から楽しんでESを書き続けた。

面接では投げかけられた問いに対して、蓄積された経験やその場で巡らせた考えを語った。「とても好き」も「自分は嫌い」も含めて“私が何者か”を語るには省けない言葉に、面接官の方達は耳を傾けてくれたのだ。

選考が進むにつれて、今まで尽くしてきた言葉が無駄になることへの恐怖が生まれた。そう思えるくらいに私は自分自身について多くを表現できて、講談社がそれを受けとめてくれた。

就活における正解が何かはいまだに分からない。少なくとも私は、普段着ている服から奥底にある積もりに積もった感情まで、全てを曝け出すやり方にしたのだった。

履歴書の空白期間

私の履歴書には、空白の期間がある。家族の病気で、大学進学を断念せざるを得なかった数年間だ。努力ではどうにもできない現実だった。

ようやく大学に進学できたとき、私は焦っていた。年齢の遅れからくる就職への不安。手に職をと教職課程を選んだが、楽しくなかった。惰性で続けた教育実習の帰り道、偶然出会った大学の先輩に言われた。

「教員よりマスコミ向いてるんじゃない? 毎日ワクワクがあるよ」

その人は記者だった。私は誰かに「その道じゃない」と背中を押してほしかったのだ。教員は向いていないと感じていたが、踏み出す勇気がなかった。だが、先輩の一言で、いけるかもしれないと思えた。その日、マスコミ就活を始めた。人生の風向きが変わった瞬間だった。

講談社を受けようと思ったのは、大学の授業で出会った社員の話が面白かったからだ。他社の選考とも被らない。運よくテストも通過し、面接まで進んだ。

面接で関心を持たれたのは、あの空白期間の話だった。語るうちに、膝が震えていた。家族の病気のことも、進学できなかった理由も、これまで誰にも語ったことがなかったからだ。家族の事情を切り売りしている自分は狡いのではないかとも思った。けれど、面接官は「あなたは何者か」を知ろうとしてくれる人たちだった。だからこそ、当時抱えていた劣等感を語らずに、自分が何者かを示せないと思ったのだ。

内定は出た。真っ先に浮かんだのは、「結局運だった」という思いだ。努力ではどうにもならない不運を経験したからこそ、報われたこともまた運なのだ。

だからこの結果を実力と履き違えたくない。運によって得た結果に驕った瞬間、私はつまらなくなる。あの日、教育実習の帰り道。ほんの偶然に背中を押された。楽しそうだと思える世界に飛び込み、自分を曝け出せたから掴めた運だった。

人生の風向きが変わった一年だった。その風向きが変わった瞬間に立ち会ってくれたのが、講談社だったのだと思う。

文系・四年制大学卒業見込み/編集(ジャーナリズム・ニュースメディア)志望

履歴書の空白期間 文系・四年制大学卒業見込み/編集(ジャーナリズム・ニュースメディア)志望

私の履歴書には、空白の期間がある。家族の病気で、大学進学を断念せざるを得なかった数年間だ。努力ではどうにもできない現実だった。

ようやく大学に進学できたとき、私は焦っていた。年齢の遅れからくる就職への不安。手に職をと教職課程を選んだが、楽しくなかった。惰性で続けた教育実習の帰り道、偶然出会った大学の先輩に言われた。

「教員よりマスコミ向いてるんじゃない? 毎日ワクワクがあるよ」

その人は記者だった。私は誰かに「その道じゃない」と背中を押してほしかったのだ。教員は向いていないと感じていたが、踏み出す勇気がなかった。だが、先輩の一言で、いけるかもしれないと思えた。その日、マスコミ就活を始めた。人生の風向きが変わった瞬間だった。

講談社を受けようと思ったのは、大学の授業で出会った社員の話が面白かったからだ。他社の選考とも被らない。運よくテストも通過し、面接まで進んだ。

面接で関心を持たれたのは、あの空白期間の話だった。語るうちに、膝が震えていた。家族の病気のことも、進学できなかった理由も、これまで誰にも語ったことがなかったからだ。家族の事情を切り売りしている自分は狡いのではないかとも思った。けれど、面接官は「あなたは何者か」を知ろうとしてくれる人たちだった。だからこそ、当時抱えていた劣等感を語らずに、自分が何者かを示せないと思ったのだ。

内定は出た。真っ先に浮かんだのは、「結局運だった」という思いだ。努力ではどうにもならない不運を経験したからこそ、報われたこともまた運なのだ。

だからこの結果を実力と履き違えたくない。運によって得た結果に驕った瞬間、私はつまらなくなる。あの日、教育実習の帰り道。ほんの偶然に背中を押された。楽しそうだと思える世界に飛び込み、自分を曝け出せたから掴めた運だった。

人生の風向きが変わった一年だった。その風向きが変わった瞬間に立ち会ってくれたのが、講談社だったのだと思う。

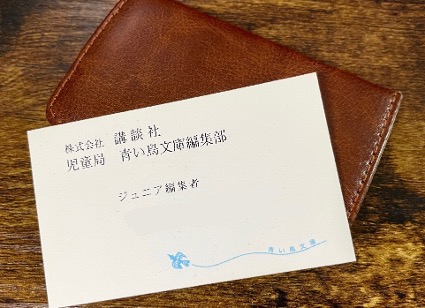

積み重ねてきた「好き」を頼りに

小学五年生のとき、生まれて初めて夢中になったのが、講談社青い鳥文庫の作品だった。寝食を忘れて読みふけるうちに、こんな本に携われる仕事がしたい、編集者になりたいという夢を持つようになった。

しかし、大きくなるにつれ、その夢を叶えるのは難しいということがわかってくる。採用サイトをのぞき、何より頭を抱えたのは、内定者の方たちの「変人」っぷりだ。その変わった趣味や経歴を見ながら、どうやら本が好きなだけではだめらしい、という思い込みが根付いた。

それでも結局、本ほど夢中になれるものが他に見つからないまま、就活の時期はやってきた。いざESに取り組むと、ひねり出した変な趣味をそれらしく書いてみても上滑りするし、好きな本の魅力についても誰でも言えるようなことしか書けない。書いては消してを繰り返し、空回りを続けてすっかり自信喪失していた。

そんなとき、就活の相談に乗ってくれていた先輩に「自信がなくても、気持ちで負けるな」と叱咤激励された。「それだ!」と思った。

どれだけ自分に自信がなくても、本が好きな気持ちや、編集者として本作りに携わりたい気持ちは本物だ。むしろそれしかない。せめてその気持ちがまっすぐ伝えられるように、「なぜ児童小説が好きなのか」「どんな作品を作りたいのか」と考えながら、原体験を必死に思い出した。思い出したくなかった記憶も、大事だったのに忘れていた記憶も、過去から丁寧に切り出して、編んでいって、そうして完成した志望動機は、胸を張って話せるものになっていた。

「子供が困難を乗り越える手助けができる本を作りたい。」

そんな、ともすれば愚直とも綺麗ごととも言われかねない言葉を、面接中に冷笑されたことは一度もない。

後日、面接官の社員の方に「児童小説に対する情熱と愛情を感じた」と言ってもらえたときはうれしかった。「私は気持ちで負けなかったんだ」と、その事実が少し自信になったような気がしている。

文系・四年制大学卒業見込み/編集(児童・学習)志望

積み重ねてきた「好き」を頼りに 文系・四年制大学卒業見込み/編集(児童・学習)志望

小学五年生のとき、生まれて初めて夢中になったのが、講談社青い鳥文庫の作品だった。寝食を忘れて読みふけるうちに、こんな本に携われる仕事がしたい、編集者になりたいという夢を持つようになった。

しかし、大きくなるにつれ、その夢を叶えるのは難しいということがわかってくる。採用サイトをのぞき、何より頭を抱えたのは、内定者の方たちの「変人」っぷりだ。その変わった趣味や経歴を見ながら、どうやら本が好きなだけではだめらしい、という思い込みが根付いた。

それでも結局、本ほど夢中になれるものが他に見つからないまま、就活の時期はやってきた。いざESに取り組むと、ひねり出した変な趣味をそれらしく書いてみても上滑りするし、好きな本の魅力についても誰でも言えるようなことしか書けない。書いては消してを繰り返し、空回りを続けてすっかり自信喪失していた。

そんなとき、就活の相談に乗ってくれていた先輩に「自信がなくても、気持ちで負けるな」と叱咤激励された。「それだ!」と思った。

どれだけ自分に自信がなくても、本が好きな気持ちや、編集者として本作りに携わりたい気持ちは本物だ。むしろそれしかない。せめてその気持ちがまっすぐ伝えられるように、「なぜ児童小説が好きなのか」「どんな作品を作りたいのか」と考えながら、原体験を必死に思い出した。思い出したくなかった記憶も、大事だったのに忘れていた記憶も、過去から丁寧に切り出して、編んでいって、そうして完成した志望動機は、胸を張って話せるものになっていた。

「子供が困難を乗り越える手助けができる本を作りたい。」

そんな、ともすれば愚直とも綺麗ごととも言われかねない言葉を、面接中に冷笑されたことは一度もない。

後日、面接官の社員の方に「児童小説に対する情熱と愛情を感じた」と言ってもらえたときはうれしかった。「私は気持ちで負けなかったんだ」と、その事実が少し自信になったような気がしている。

逆張り内定

いざ、Wordを開くと手が止まる。

まず2年分の内定者エッセイを一気読みした。まさか自分が講談社で働けるなんて、と驚く先輩方の姿があった。では、私はどうだ。「当然内定すると思っていました。」こう書いたらどうだろう。この人はすごい、どんな人なんだ。そう思ってもらえるだろうか。ふと、ESを書いた時を思い出す。

読書好きなだけでは、出版社の高倍率は突破できないと思っていた。講談社のESは個性を試されている気がした。何を書けば「会ってみたい」と思ってもらえるか。ありのままの私よりも、面白そうな人物であることが大事だと考えた。質問に対して王道の回答ではなく、面白いことを書いて面接官を笑わせよう。関西人だし。と考え、ESに菊池風磨構文(知らない方は是非検索を!)を登場させた。

生粋の逆張り芸人である私は、常に“なんか気になる奴”を目指して想定質問を考え、面白そうな答えを準備した。何もない自分を、なんかすごい奴に見せようとした。

逆張り切れていないことに気づいたのは2次面接の時だ。「趣味は読書ですね」と聞かれ、後悔の大洪水。ありのままを書いてしまった。もっと面白いことを書けばよかった。ちなみに面白い趣味は持っていない。詰めが甘い。結局逆張り切れず芸人だった私は、格好つけるのを諦め、読書好きな等身大の自分で面接に臨んだ。なぜ内定をいただけたか分からない。ただ、後に「本がすごく好きなことが伝わりました」と言われ、自分らしさを着飾る必要はなかったと気づかされた。趣味は読書、上等じゃないか。

私にとって逆張りは、人を知る扉だ。だが背伸びした逆張りは、何もない自分を映す鏡にもなる。これからも逆張りたいけど逆張り切れない、私らしさを可愛がっていきたい。内定者エッセイを書く。タイトルを考える。私らしく。「逆張り内定」うん、目を引くし面白い。1行目はこうだ。「当然内定すると思っていました。」

震える手が止まらない。

文系・四年制大学卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

逆張り内定 文系・四年制大学卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

いざ、Wordを開くと手が止まる。

まず2年分の内定者エッセイを一気読みした。まさか自分が講談社で働けるなんて、と驚く先輩方の姿があった。では、私はどうだ。「当然内定すると思っていました。」こう書いたらどうだろう。この人はすごい、どんな人なんだ。そう思ってもらえるだろうか。ふと、ESを書いた時を思い出す。

読書好きなだけでは、出版社の高倍率は突破できないと思っていた。講談社のESは個性を試されている気がした。何を書けば「会ってみたい」と思ってもらえるか。ありのままの私よりも、面白そうな人物であることが大事だと考えた。質問に対して王道の回答ではなく、面白いことを書いて面接官を笑わせよう。関西人だし。と考え、ESに菊池風磨構文(知らない方は是非検索を!)を登場させた。

生粋の逆張り芸人である私は、常に“なんか気になる奴”を目指して想定質問を考え、面白そうな答えを準備した。何もない自分を、なんかすごい奴に見せようとした。

逆張り切れていないことに気づいたのは2次面接の時だ。「趣味は読書ですね」と聞かれ、後悔の大洪水。ありのままを書いてしまった。もっと面白いことを書けばよかった。ちなみに面白い趣味は持っていない。詰めが甘い。結局逆張り切れず芸人だった私は、格好つけるのを諦め、読書好きな等身大の自分で面接に臨んだ。なぜ内定をいただけたか分からない。ただ、後に「本がすごく好きなことが伝わりました」と言われ、自分らしさを着飾る必要はなかったと気づかされた。趣味は読書、上等じゃないか。

私にとって逆張りは、人を知る扉だ。だが背伸びした逆張りは、何もない自分を映す鏡にもなる。これからも逆張りたいけど逆張り切れない、私らしさを可愛がっていきたい。内定者エッセイを書く。タイトルを考える。私らしく。「逆張り内定」うん、目を引くし面白い。1行目はこうだ。「当然内定すると思っていました。」

震える手が止まらない。

未来へ向けて回想する

困るとすぐに本を開くことがいつしか癖付いていた。本は実人生とともにあった。思い悩む人のそばに本がある世界を単純に肯定したいと思って出版社を目指した。そして目下この内定者エッセイに思い悩み、行き詰まって一冊の本を手に取った。ある言葉に目がとまる。 文系・大学院卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

未来へ向けて回想する 文系・大学院卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

困るとすぐに本を開くことがいつしか癖付いていた。本は実人生とともにあった。思い悩む人のそばに本がある世界を単純に肯定したいと思って出版社を目指した。そして目下この内定者エッセイに思い悩み、行き詰まって一冊の本を手に取った。ある言葉に目がとまる。

――未来へ向けて回想する

「あなたにとって就活とはどんなものですか?」という問いに、私は端的に「未来へ向けて回想すること」それが就活なのだと答えたい。そして質問者が「?」という顔をして、私は慌てて次のようにも付け加える。「私にとっての就活は、これまで何をしてきたのか、今何を思っているのか、そしてこれから何をしていきたいのかを、一つのまとまった“物語”として伝えることでした」と。

講談社を受けるにあたって私がつくった物語は、尊敬する作家やその本のことを軸に、これからのことを見つめつつ、これまでの記憶をたどるようにして書かれた。ある本を読んだときや、ある経験をしたときの感情をつぶさに振り返り、その感情が今の自分にどんな影響を与え、未来にどのように繋がっていくのか繰り返し考えた。面接でふいに「おもしろい物語をつくるためにはどんな欲望が重要?」「大江健三郎を若者に読んでもらうためのキャッチコピーってどんなのがいい?」と訊かれたとき、たじろぎつつもなんとか絞り出すことのできた言葉は、間違いなくこの「未来へ向けて回想する」時間に支えられていた。

けれど、就活をしていれば誰しも一度は自分の物語を信じられなくなる瞬間がある。そんなときはこう考えていた。私がこれからやっていきたい仕事は物語を届け、人を楽しませることだ。だから就活をそのための予行演習だと思おう。とにかく相手を楽しませる。そして自分も楽しむ。そう、おそらく最後は楽しむしかない。

そんな心持ちを教えてくれたのもやはり一冊の本だった。大江健三郎『燃えあがる緑の木』は次の言葉で締めくくられる。――Rejoice!

本音は熱くて、歪なもの

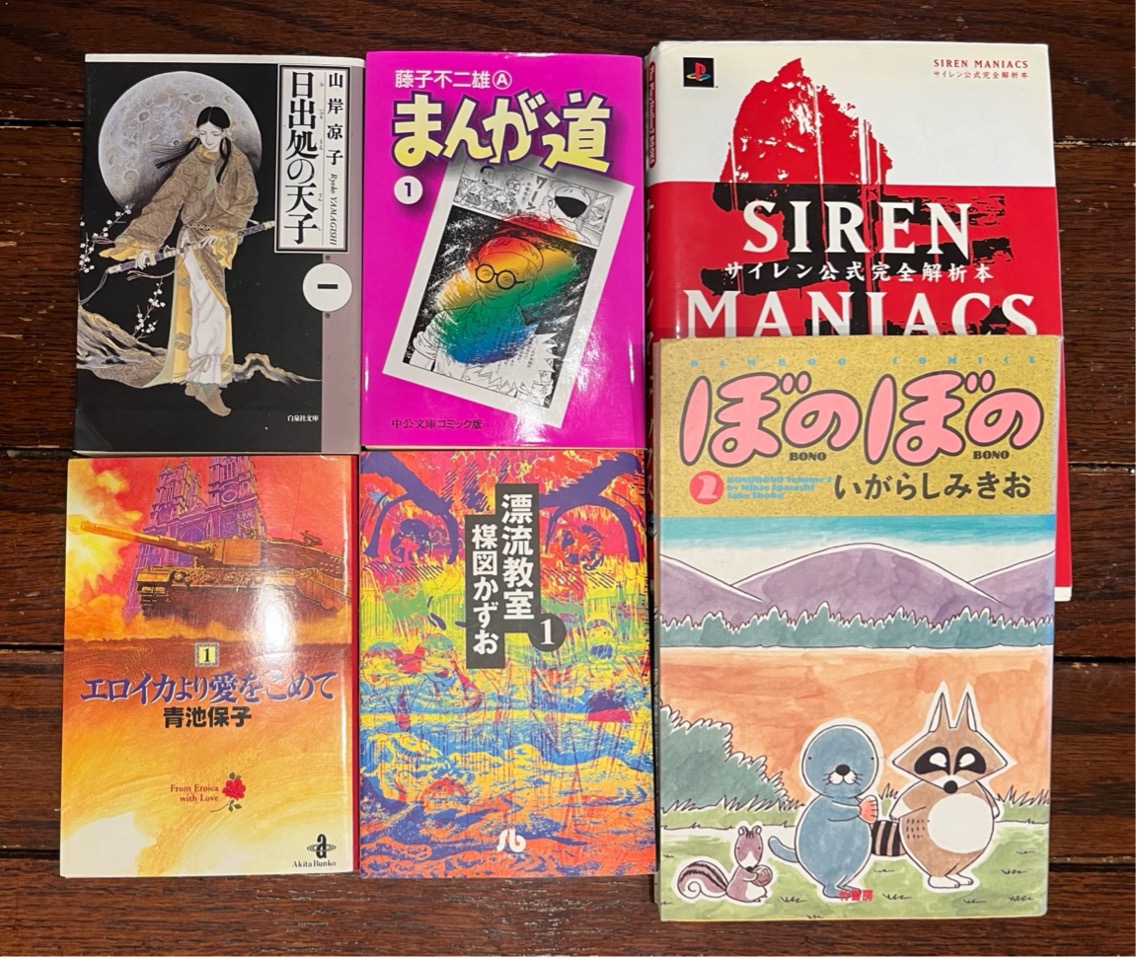

「就活」という言葉を前にすると、鉄製テーブルを指でなぞったような無機質な冷たさを感じる。高倍率の選考フローから想像する出版社は、冷酷に人を振り分ける機械のようだ。私は人間と働きたい。そう思った時、会社を機械のように捉えず対人間の会話をしようと決めた。それは自分から本音をさらし、ぶつかっていくことだ。 会話はESから始まっている。私は自分の本音=恥ずかしいけど自分の核心にあるものを文に入れ込むことにし、志望動機には実際にやりたい、今まで温存してきたちょっと変な漫画企画を作家名や雑誌名込みで書いた。作文は高校時代の悔しい挫折経験を主題とした。 対面の会話で重要視していたのは「こんにちは!」という大きな挨拶。質疑応答より先に、本音で話します! と情熱を伝えるためだ。面接官には苦笑いされたけれど「良い挨拶だね」と言われることもあった。 肝心の質疑応答は、会話が成立しているか不安になる問いばかりだった。例えば「編集者として、作家がうまくいかなかったら気持ちをどう保つの?」と問われ「過程の苦しみは、良い作品に辿り着くために必要なものだと思って耐えます」と答えると「じゃあ良い作品にならなかったら?」そう突っ込まれた。う、と言葉につまる。咄嗟に『スキップとローファー』の兼近先輩の言葉を借り「ご飯を食べたり寝ることに到達点を求めないように、結果関係なく、先生と向き合い続けます」と絞り出した。面接官は頷きながらメモをとるだけで反応は微妙。手応えはないが、これが「本音をさらす」かもなと思った。 心の奥底に手を伸ばして吐き出した、自分の情熱を表す言葉はどれも歪である。しかもそれを人前に出すなんて血が出る程に怖くてリスキー。でも確かに本音が相手に渡された時、二者の間で絆が生まれていく気もする。そんな絆を講談社と結びたかった。選考中、会話を重ねるごとに指先に熱が戻ってくる感触があった。血の通った人間の温度である。 文系・大学院卒業見込み/編集(コミック)志望

本音は熱くて、歪なもの 文系・大学院卒業見込み/編集(コミック)志望

「就活」という言葉を前にすると、鉄製テーブルを指でなぞったような無機質な冷たさを感じる。高倍率の選考フローから想像する出版社は、冷酷に人を振り分ける機械のようだ。私は人間と働きたい。そう思った時、会社を機械のように捉えず対人間の会話をしようと決めた。それは自分から本音をさらし、ぶつかっていくことだ。

会話はESから始まっている。私は自分の本音=恥ずかしいけど自分の核心にあるものを文に入れ込むことにし、志望動機には実際にやりたい、今まで温存してきたちょっと変な漫画企画を作家名や雑誌名込みで書いた。作文は高校時代の悔しい挫折経験を主題とした。

対面の会話で重要視していたのは「こんにちは!」という大きな挨拶。質疑応答より先に、本音で話します! と情熱を伝えるためだ。面接官には苦笑いされたけれど「良い挨拶だね」と言われることもあった。

肝心の質疑応答は、会話が成立しているか不安になる問いばかりだった。例えば「編集者として、作家がうまくいかなかったら気持ちをどう保つの?」と問われ「過程の苦しみは、良い作品に辿り着くために必要なものだと思って耐えます」と答えると「じゃあ良い作品にならなかったら?」そう突っ込まれた。う、と言葉につまる。咄嗟に『スキップとローファー』の兼近先輩の言葉を借り「ご飯を食べたり寝ることに到達点を求めないように、結果関係なく、先生と向き合い続けます」と絞り出した。面接官は頷きながらメモをとるだけで反応は微妙。手応えはないが、これが「本音をさらす」かもなと思った。

心の奥底に手を伸ばして吐き出した、自分の情熱を表す言葉はどれも歪である。しかもそれを人前に出すなんて血が出る程に怖くてリスキー。でも確かに本音が相手に渡された時、二者の間で絆が生まれていく気もする。そんな絆を講談社と結びたかった。選考中、会話を重ねるごとに指先に熱が戻ってくる感触があった。血の通った人間の温度である。

見えない光に導かれて

正直、私は講談社を「ダメ元」で受けた。

何を隠そう、私は小さい頃から本好きだったとはいえ、どちらかと言うと洋書を読むことが多く、日本語の小説についての知識はあまりなかった。出版社を目指す人なんて、本についてならなんでも知っている読書家ばかりだろう、私は書類選考すら通らないだろうと思っていた。

そんな私が応募を決意してまずしたことは「書店無限徘徊」だった。

そもそも講談社がどのような作品を出しているのかわかっていない。せめてでも最低限の知識をつけようと、私は書店に繰り出して、何時間も本棚と睨めっこし、各出版社の本や漫画のタイトルをひたすらリストアップした。

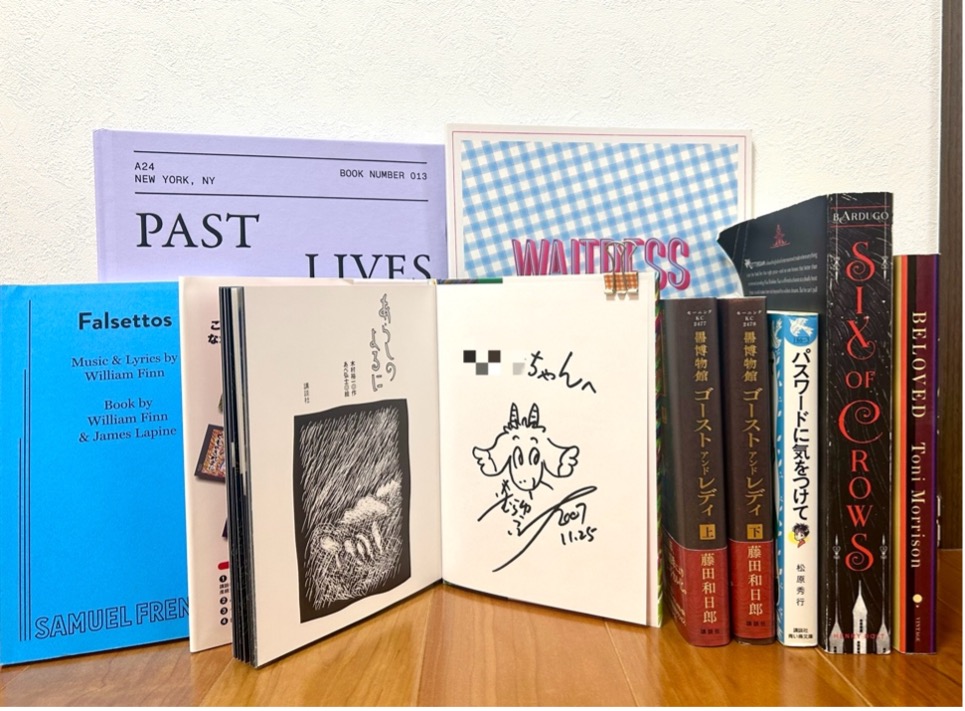

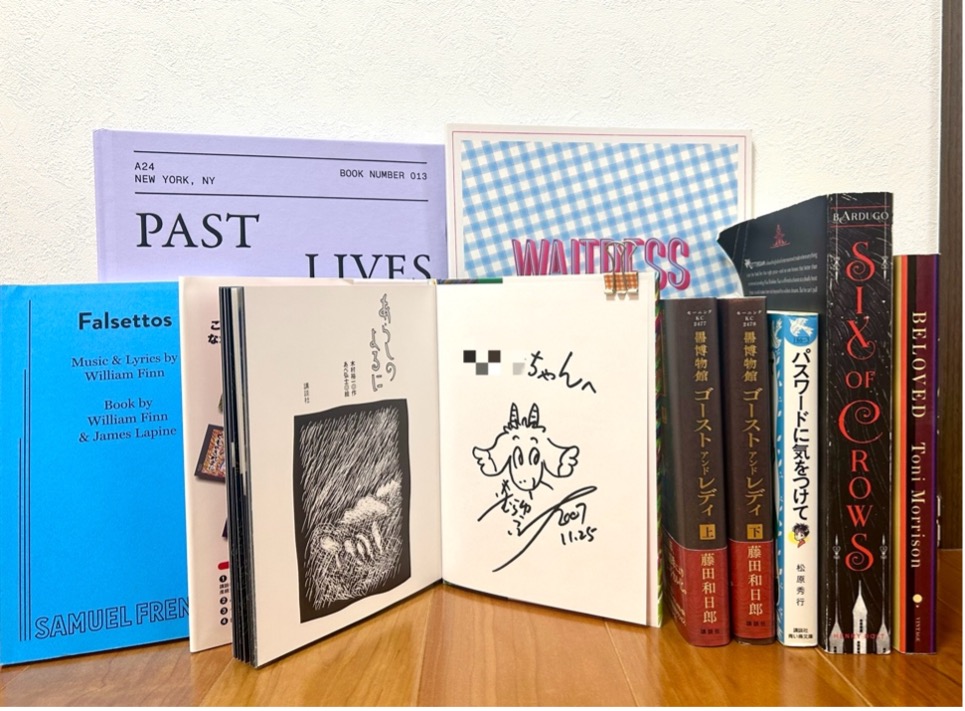

すると、この作業を通じて私は意外と講談社の作品を多く知っていると気付いた。小さい頃に朗読劇を見に行き、作者からサインをもらうほど好きだった『あらしのよるに』、衝撃を受けた小川洋子さんの『密やかな結晶』、宝塚にハマるきっかけになった『はいからさんが通る』など。

今だから言えることだが、私は講談社という会社への思い入れが特別強かったわけでもない。ただ私は人生において常に軸としてあった「物語」への情熱だけを持って就活に体当たりしていた。

しかし、就活の過程の中で意外と今まで無意識に触れてきたコンテンツが全て今の自分に繋がっているのだということを実感し、だんだん講談社との「縁」を感じるようになった。

また、このような葛藤があったことで、むしろみんなとは少し違う自分の強みを見出すこともできた。

小説や漫画の知識では敵わなくとも、大好きな舞台の知識や、逆に日本語の本ではなく洋書をたくさん読んできた経験など、「ちょっと違う」自分の一面がむしろプラスに働いたと感じる。

無理に背伸びはしなくて良い。

自分の知らないことへの好奇心を持ちながらも、今までの人生で培ってきたことや追求してきた「好き」を信じて、正直であり続ける。それが何よりも大切だと今になって思う。

文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

見えない光に導かれて 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

正直、私は講談社を「ダメ元」で受けた。

何を隠そう、私は小さい頃から本好きだったとはいえ、どちらかと言うと洋書を読むことが多く、日本語の小説についての知識はあまりなかった。出版社を目指す人なんて、本についてならなんでも知っている読書家ばかりだろう、私は書類選考すら通らないだろうと思っていた。

そんな私が応募を決意してまずしたことは「書店無限徘徊」だった。

そもそも講談社がどのような作品を出しているのかわかっていない。せめてでも最低限の知識をつけようと、私は書店に繰り出して、何時間も本棚と睨めっこし、各出版社の本や漫画のタイトルをひたすらリストアップした。

すると、この作業を通じて私は意外と講談社の作品を多く知っていると気付いた。小さい頃に朗読劇を見に行き、作者からサインをもらうほど好きだった『あらしのよるに』、衝撃を受けた小川洋子さんの『密やかな結晶』、宝塚にハマるきっかけになった『はいからさんが通る』など。

今だから言えることだが、私は講談社という会社への思い入れが特別強かったわけでもない。ただ私は人生において常に軸としてあった「物語」への情熱だけを持って就活に体当たりしていた。

しかし、就活の過程の中で意外と今まで無意識に触れてきたコンテンツが全て今の自分に繋がっているのだということを実感し、だんだん講談社との「縁」を感じるようになった。

また、このような葛藤があったことで、むしろみんなとは少し違う自分の強みを見出すこともできた。

小説や漫画の知識では敵わなくとも、大好きな舞台の知識や、逆に日本語の本ではなく洋書をたくさん読んできた経験など、「ちょっと違う」自分の一面がむしろプラスに働いたと感じる。

無理に背伸びはしなくて良い。

自分の知らないことへの好奇心を持ちながらも、今までの人生で培ってきたことや追求してきた「好き」を信じて、正直であり続ける。それが何よりも大切だと今になって思う。

執念と怨念の、つぼみ。

元編集者の母の背中を見て育ち、幼い頃から出版業界に憧れていた。

美大で油絵を専攻していた数年前。私は全ての出版社に落ち、会社員になった。

ハイレベルなポンコツ社員として働くある晩。たまたま上司に連れて行ってもらった飲み屋で講談社の先輩と知り合った。

衝撃を受けた。

同世代で、これだけ面白い人がいる。

尋常じゃない量のコンテンツを摂取し、自らの言葉で語り、それを仕事にしている人がいる。話していて本当に楽しかった。自分の中の何かが息を吹き返し、独りではないのだと、救われた気がした。

同時に沸いた強烈な劣等感。

私はなぜこうなれていないのか。

悔しい。

もっと誰かと言葉を紡ぎたい。

表現が生まれる瞬間の、人の、可能な限り近くにいきたい。

絵をつくりたい。

編集者にならなくては。

死ぬ気で終えたはずの就活を、私はやり直すことにした。

誠実に話すには嘘をついてはいけない。嘘をつかないためには、徹底的な準備が必要だ。

働きながら新卒の就活をすることはさぞ大変かと思いきや、意外にも楽しかった。徹夜明

けでも本屋に行くと心が落ち着いて、胸が高鳴った。やっぱり本が好きだったのだ。

面接では「数年の社会人経験から、得たものは何ですか?」と何回も聞かれた。

「傲慢にならないようにする想像力です」と毎回答えた。短い時間だったが、社会人にな

って知った様々な切なさ、辛酸をなめた経験から発せられる言葉には、前回受験した時は

持っていなかった重みと、実感が滲んでいたと思う。溜まったドグマを思い切り伝えなが

ら夢に触れられる対話の時間が、心底ありがたかった。

決して明るくなかったこの数年間が、講談社の内定という、ひとつの形を結んだ。

これはまだつぼみだ。

咲くかどうかわからず、咲いたとしてもきっと美しくはなく、どちらかと言うとゲテモノ系の植物だろう。

でも、もしかしたらそれは少しでもおもしろいのかもしれない。

私が咲かせる華を、私が一番楽しみにしている。

文系・四年制大学卒業/編集(コミック)志望

執念と怨念の、つぼみ。 文系・四年制大学卒業/編集(コミック)志望

元編集者の母の背中を見て育ち、幼い頃から出版業界に憧れていた。

美大で油絵を専攻していた数年前。私は全ての出版社に落ち、会社員になった。

ハイレベルなポンコツ社員として働くある晩。たまたま上司に連れて行ってもらった飲み屋で講談社の先輩と知り合った。

衝撃を受けた。

同世代で、これだけ面白い人がいる。

尋常じゃない量のコンテンツを摂取し、自らの言葉で語り、それを仕事にしている人がいる。話していて本当に楽しかった。自分の中の何かが息を吹き返し、独りではないのだと、救われた気がした。

同時に沸いた強烈な劣等感。

私はなぜこうなれていないのか。

悔しい。

もっと誰かと言葉を紡ぎたい。

表現が生まれる瞬間の、人の、可能な限り近くにいきたい。

絵をつくりたい。

編集者にならなくては。

死ぬ気で終えたはずの就活を、私はやり直すことにした。

誠実に話すには嘘をついてはいけない。嘘をつかないためには、徹底的な準備が必要だ。

働きながら新卒の就活をすることはさぞ大変かと思いきや、意外にも楽しかった。徹夜明

けでも本屋に行くと心が落ち着いて、胸が高鳴った。やっぱり本が好きだったのだ。

面接では「数年の社会人経験から、得たものは何ですか?」と何回も聞かれた。

「傲慢にならないようにする想像力です」と毎回答えた。短い時間だったが、社会人にな

って知った様々な切なさ、辛酸をなめた経験から発せられる言葉には、前回受験した時は

持っていなかった重みと、実感が滲んでいたと思う。溜まったドグマを思い切り伝えなが

ら夢に触れられる対話の時間が、心底ありがたかった。

決して明るくなかったこの数年間が、講談社の内定という、ひとつの形を結んだ。

これはまだつぼみだ。

咲くかどうかわからず、咲いたとしてもきっと美しくはなく、どちらかと言うとゲテモノ系の植物だろう。

でも、もしかしたらそれは少しでもおもしろいのかもしれない。

私が咲かせる華を、私が一番楽しみにしている。

面接での忘れられない一言

なぜ漫画編集者になりたいのか。この質問を面接で一番多く聞かれたのは私であろう。一次から最終まで毎回、君の経歴でなぜ出版社で働きたいのかを聞かれ続けた。私の主な漫画経験はレンタルとアプリであり、自分の漫画への金銭的な投下が他の学生より少なかった。また大学3年の12月まで金融志望であった私はそれに即したガクチカや情報しか持ち合わせておらず、出版社に入りたい就活生としては読書経験も自己PR力も劣った状況であった。そしてそれは面接官に見破られた。 「君が子供の頃に買っていない雑誌を君は売ることができるのかい?」 二次面接でこの質問が飛んできたときは息が詰まった。あまりに道理すぎて「そうですよね、私じゃ分不相応なので帰りますね」と言いかけた。口からは電子版の購読が今後増えて~という的外れな返事が漏れて心拍数がどんどん上がった。結局我慢できずに「すみません、やっぱりわかりません」正直に打ち明けた。面接官の方はニタリとし、その面接は通過した。講談社という会社は器が大きいなと不思議に思った。 私は瀬尾公治(せおこうじ)先生の『ヒットマン』という漫画がきっかけで講談社の漫画編集者を目指した。なぜ編集者になりたいかを自問したときに様々な美辞麗句が浮かんだけれど、どれも後付けで自分の言葉じゃない気がして手元に『ヒットマン』の剣埼龍之介(けんざきりゅうのすけ)みたくなりたいという感情だけが残った。面接で抽象的で核心をついた質問に出くわす時に定石や模範解答的な返事しか思い浮かばない時に助けてくれたのは講談社の作品との原体験であった。 懇親会で二次面接の面接官の方とお話する機会に恵まれた。面接のことを聞くとわからないことをわからないと認められることを評価してもらえていた。聞かれた質問は人生で忘れられない一言になったし、今後も自問していく大事な視点となった。別れ際に笑いながら言われた。「もっといい漫画たくさん読めよ」ほんとにその通りだと思った。 文系・四年制大学卒業見込み/編集(コミック)志望

面接での忘れられない一言 文系・四年制大学卒業見込み/編集(コミック)志望

なぜ漫画編集者になりたいのか。この質問を面接で一番多く聞かれたのは私であろう。一次から最終まで毎回、君の経歴でなぜ出版社で働きたいのかを聞かれ続けた。私の主な漫画経験はレンタルとアプリであり、自分の漫画への金銭的な投下が他の学生より少なかった。また大学3年の12月まで金融志望であった私はそれに即したガクチカや情報しか持ち合わせておらず、出版社に入りたい就活生としては読書経験も自己PR力も劣った状況であった。そしてそれは面接官に見破られた。

「君が子供の頃に買っていない雑誌を君は売ることができるのかい?」

二次面接でこの質問が飛んできたときは息が詰まった。あまりに道理すぎて「そうですよね、私じゃ分不相応なので帰りますね」と言いかけた。口からは電子版の購読が今後増えて~という的外れな返事が漏れて心拍数がどんどん上がった。結局我慢できずに「すみません、やっぱりわかりません」正直に打ち明けた。面接官の方はニタリとし、その面接は通過した。講談社という会社は器が大きいなと不思議に思った。

私は瀬尾公治(せおこうじ)先生の『ヒットマン』という漫画がきっかけで講談社の漫画編集者を目指した。なぜ編集者になりたいかを自問したときに様々な美辞麗句が浮かんだけれど、どれも後付けで自分の言葉じゃない気がして手元に『ヒットマン』の剣埼龍之介(けんざきりゅうのすけ)みたくなりたいという感情だけが残った。面接で抽象的で核心をついた質問に出くわす時に定石や模範解答的な返事しか思い浮かばない時に助けてくれたのは講談社の作品との原体験であった。

懇親会で二次面接の面接官の方とお話する機会に恵まれた。面接のことを聞くとわからないことをわからないと認められることを評価してもらえていた。聞かれた質問は人生で忘れられない一言になったし、今後も自問していく大事な視点となった。別れ際に笑いながら言われた。「もっといい漫画たくさん読めよ」ほんとにその通りだと思った。

恥を知れ

“恥を知れ”。私の就活において、いつも変わらず背中を蹴り続けてくれた言葉だ。

「学生時代は〇〇を達成しました!」1回目の就活、テンプレアピールで塗り固めた私の応答は、面接官の眉を動かさなかった。

僕はこんなにすごいんだ! そう必死に訴えるうちに、なんだか自分が子供に思えてきた。教室に居残りをさせられるように、私の就活は終わらなかった。みんなもう家に帰ってゆくのに。

面接に赴く足が遠のいた。傷付くことのない六畳半に安らぎを感じるころ、私は引きこもりになった。

夕方、今日も頑張ったと帰路に着く学生達。彼らに見つからぬように夜に起き、コンビニに行く。ファミチキを頬張りながら部屋でひとり寂しくAPEXに耽る。

Wi-Fiの調子が悪く、うまくゲームに接続できない日には、いよいよ世界から自分が排除されていく気がした。

ゲームに飽きたころ、久しぶりに漫画を手に取った。正直読みたくなかった。好きだったキャラ達はカッコよくて人生上手くいっている、憧れだったから。

だがそうじゃなかった。読み返す程、どのキャラもダサいし、失敗ばかり。恥まみれで生き続ける。でも、だからこそ愛らしい。だから好きになったんだった。

それからもう一度就活を始めた。まず人生で失敗したエピソードを書き出して直視した。醜さを受け入れる、”恥を知る”ために。そして面接では引きこもりだったことを含め、自分の弱さを打ち明けた。

迎えた講談社の選考。私の恥に特に興味を抱き、何度も質問してくる。その度に、恥ずかしい過去を包み隠さずぶつけた。

「お前ら全員、俺の”恥を知れ”!」そう心で啖呵を切りながら。

恥トークに笑いながらも頷く面接官に手応えを感じながら、私は選考を潜り抜けていった。

就活において、恥を曝け出せることは武器だと私は感じる。なぜなら人が人を好きになるのは、強さでなく弱さを見た瞬間だと信じているから。

これから就活をする皆さん。もしよかったら恥を知ってください。

文系・四年制大学卒業/編集(コミック)志望

恥を知れ 文系・四年制大学卒業/編集(コミック)志望

“恥を知れ”。私の就活において、いつも変わらず背中を蹴り続けてくれた言葉だ。

「学生時代は〇〇を達成しました!」1回目の就活、テンプレアピールで塗り固めた私の応答は、面接官の眉を動かさなかった。

僕はこんなにすごいんだ! そう必死に訴えるうちに、なんだか自分が子供に思えてきた。教室に居残りをさせられるように、私の就活は終わらなかった。みんなもう家に帰ってゆくのに。

面接に赴く足が遠のいた。傷付くことのない六畳半に安らぎを感じるころ、私は引きこもりになった。

夕方、今日も頑張ったと帰路に着く学生達。彼らに見つからぬように夜に起き、コンビニに行く。ファミチキを頬張りながら部屋でひとり寂しくAPEXに耽る。

Wi-Fiの調子が悪く、うまくゲームに接続できない日には、いよいよ世界から自分が排除されていく気がした。

ゲームに飽きたころ、久しぶりに漫画を手に取った。正直読みたくなかった。好きだったキャラ達はカッコよくて人生上手くいっている、憧れだったから。

だがそうじゃなかった。読み返す程、どのキャラもダサいし、失敗ばかり。恥まみれで生き続ける。でも、だからこそ愛らしい。だから好きになったんだった。

それからもう一度就活を始めた。まず人生で失敗したエピソードを書き出して直視した。醜さを受け入れる、”恥を知る”ために。そして面接では引きこもりだったことを含め、自分の弱さを打ち明けた。

迎えた講談社の選考。私の恥に特に興味を抱き、何度も質問してくる。その度に、恥ずかしい過去を包み隠さずぶつけた。

「お前ら全員、俺の”恥を知れ”!」そう心で啖呵を切りながら。

恥トークに笑いながらも頷く面接官に手応えを感じながら、私は選考を潜り抜けていった。

就活において、恥を曝け出せることは武器だと私は感じる。なぜなら人が人を好きになるのは、強さでなく弱さを見た瞬間だと信じているから。

これから就活をする皆さん。もしよかったら恥を知ってください。

熱病と鉱物

文系・大学院卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

熱病と鉱物 文系・大学院卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

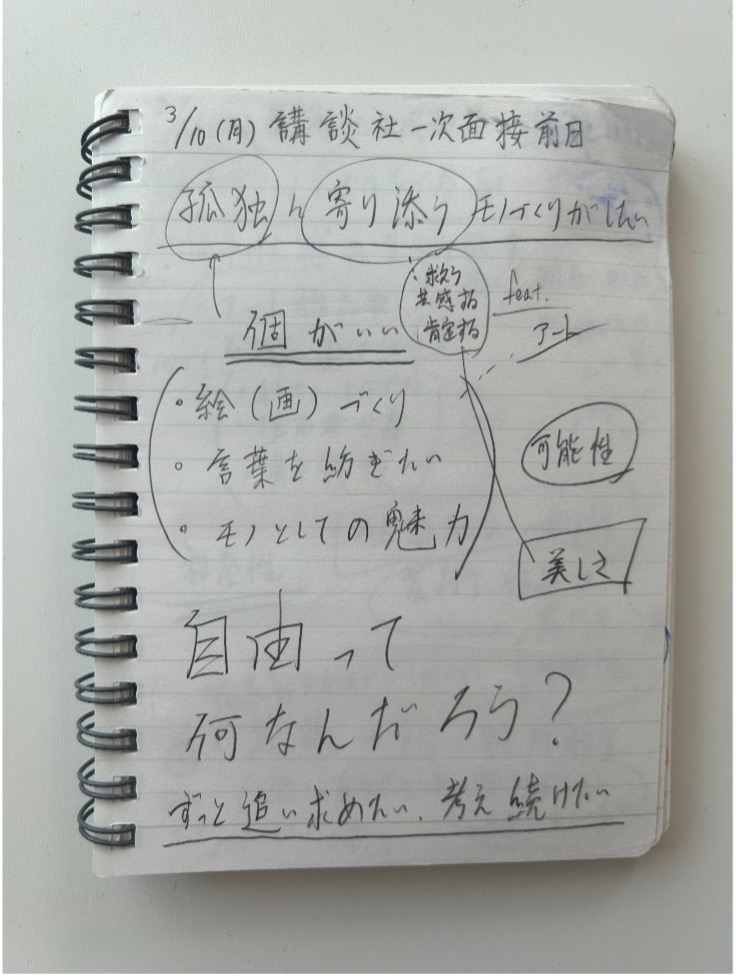

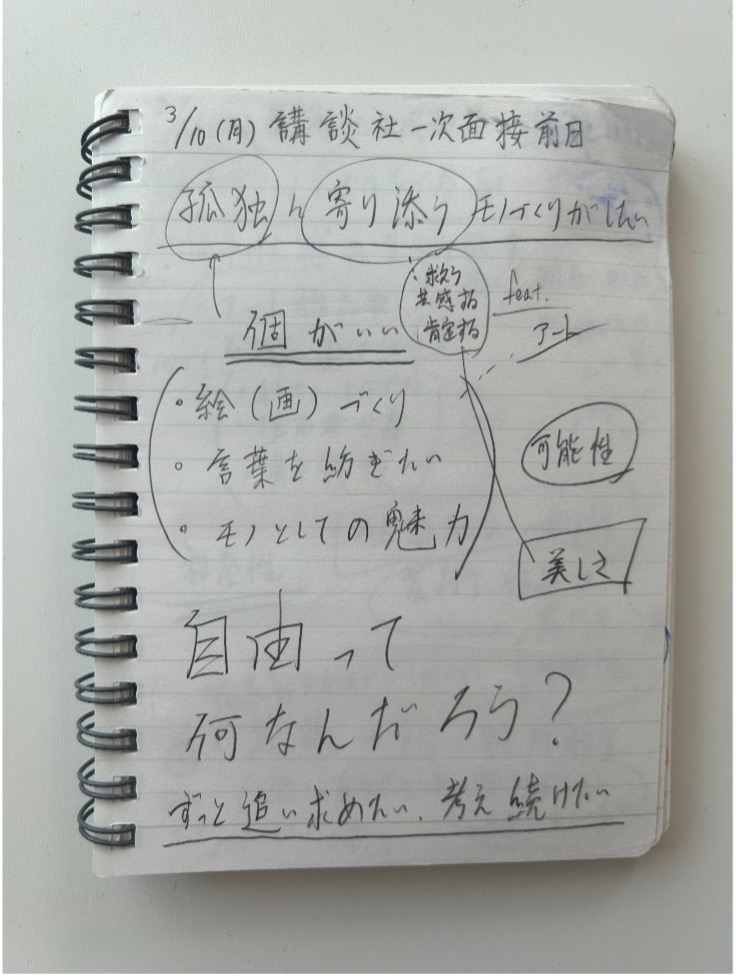

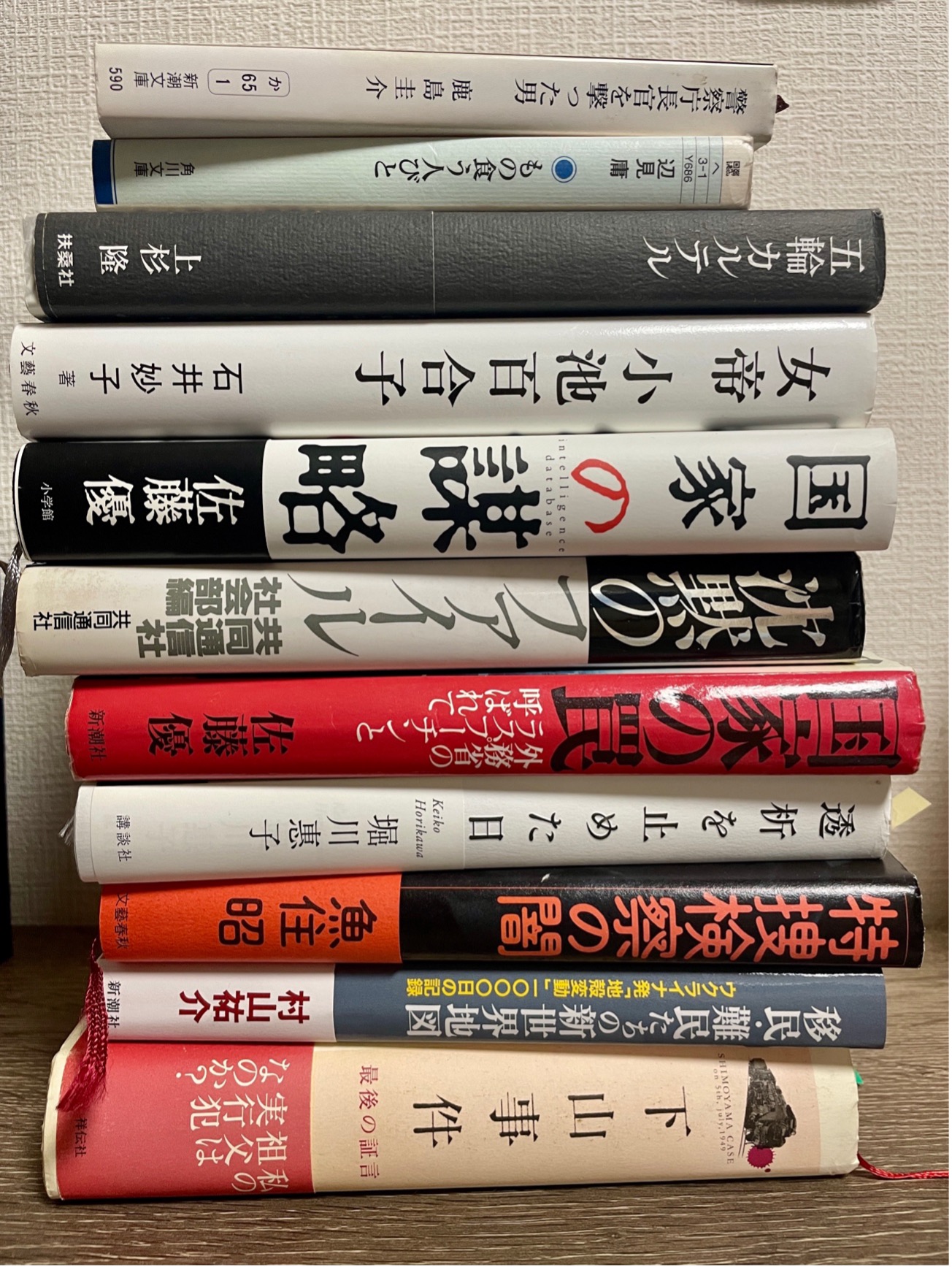

記憶は歪む。なら記録をたどる。上のノートに刻まれた言葉たちのほとんどが、今や信じられない。就活中、熱病に冒されていたんじゃないだろうか。寒々しい。

就活で直面した問題は自己の不在だった。口にした体系的な志望動機はほんのさっきまで正しかった。けど砂の城で、質問の波にさらわれていった。やはり自己認識はもろい。

講談社の志望はまず、衝動的直観だった。所在不明の痛みだった。その所産がノートに乱れる言葉たちで、つきつめれば「講談社に入りたい!」を言い換えた無垢の叫びに等しい。

「なぜ講談社なの?」は鬼門だった。まさか「講談社だからです!」と同語反復できないから、カルテみたいに理由をまとめた。でも結局、講談社文芸文庫が好きだから、と繰り返した。

言葉にした側から自分を疑いたくなる僕だけれど、衝動も好きも疑えない。逃れられない痛みだ。だから最後まで強度を保てたし、はじめて落ちるのが怖くなった。

ある日飲み屋で、浮気はダメですよと諭された。弱気で迷っている話をした。けど相手からすると、講談社の文芸を語る目の輝きと語気と身振りからして、あからさまだったらしい。躰は嘘をつけない。

講談社の面接中、体系的な自己紹介をした憶えはない。怒り=原動力の話もした。買ってよかった脱毛器、感情喪失、ESの不備の話もして、今日は好きなコに告白するつもりで来た、と宣言した。

面接官の方々は、バラバラの叫びから僕がどのような人間なのか、和やかに、丁寧に観察してくれた。相手の曖昧さを結晶化させる真摯さを、信頼したいと思った。

どんな人にも椅子が用意されている居酒屋みたいな世界にしたい――あの恐るべき季節の言葉たちのうちで、今でも僕を頷かせる数少ない一つだ。最終面接で口にした。そのときの社長の笑顔を憶えている。

原因不明の熱病の痛みとうわごとにも、耀く産物があった。冷え固まる鉱物みたいに、強度ある意志が析出した。それを今、確かに握っている。

一歩一歩

「頼られる人にならんといかんばい」

上京時、母にかけられた言葉がいつも脳裏をよぎる。

「そんな人になることはできているのか、私」

就職活動が始まり、自分自身に何度も問う。だって、同じ就活生はみんな大人びて見えるんだもの。説明会や選考で出会う彼らは、たくさんの経験をしていて頼り甲斐もあって到底敵うはずもないと感じていた。その上、狭き門のイメージがあった出版社。挑戦しても苦しいだけなんじゃないかという不安がずっと付き纏う。諦めた方が楽かもな、そう思いつつも諦められず、編集者への想いだけは負けてないんじゃないかと自分を信じることにした。

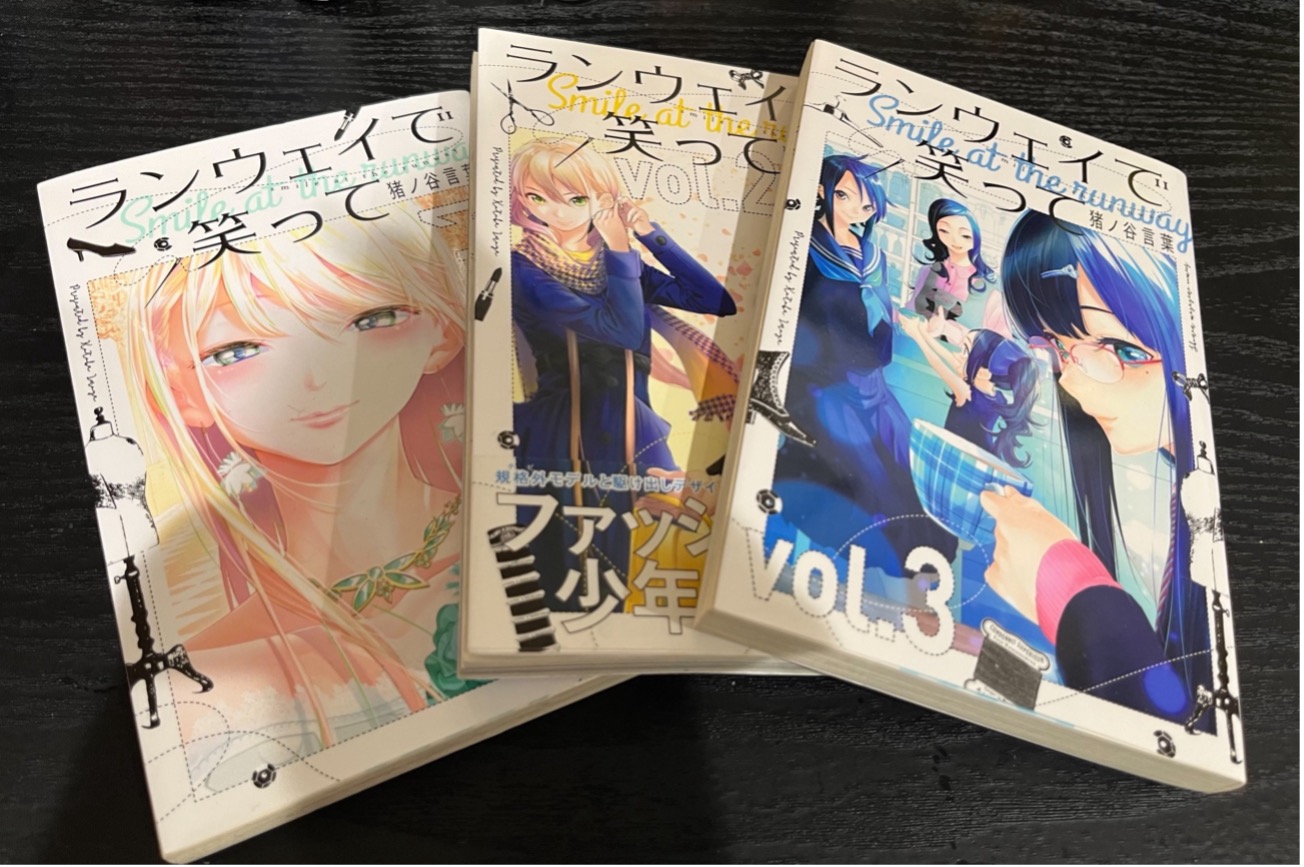

そもそも編集者を目指したきっかけは、高校時代に出会った『ランウェイで笑って』。将来の夢がなかった私にとって、好きなことを夢にして全力で突き進む少年少女の姿は眩しかった。1ページ1ページ捲るごとに鳥肌が立ち、こんな作品を届けたいと思ったのが始まりだった。

そういった想いだけではダメだろうと、友人との面接練習など準備も積み重ねた日々。それでも自分に自信はなく、背伸びをして面接会場へ向かった。二次面接では「お昼ご飯食べた?」とご飯の話から、三次面接では「春っぽい服装だね〜」と服の話から面接がスタート。気がつけば浮かせていた踵は地面についており、等身大の自分で喋っていた。好きな作家さんについて、好きな漫画について楽しく語った。失敗談や日頃考えていることなども含め、自分という人間を表現し尽くした面接だった。流暢には喋れなかったものの、さらけ出した素の自分に面接官の方々もしっかりと向き合ってくれた心地よさは今でも覚えている。

正直、今の自分が“頼られる人”である自信はない。ただ、ありのままの自分を出す自信はついた気がする。こういった些細な自信の積み重ねで、頼られる人になっていくのだろう。何事も、千里の道も一歩から。

文系・四年制大学卒業見込み/編集(コミック)志望

一歩一歩 文系・四年制大学卒業見込み/編集(コミック)志望

「頼られる人にならんといかんばい」

上京時、母にかけられた言葉がいつも脳裏をよぎる。

「そんな人になることはできているのか、私」

就職活動が始まり、自分自身に何度も問う。だって、同じ就活生はみんな大人びて見えるんだもの。説明会や選考で出会う彼らは、たくさんの経験をしていて頼り甲斐もあって到底敵うはずもないと感じていた。その上、狭き門のイメージがあった出版社。挑戦しても苦しいだけなんじゃないかという不安がずっと付き纏う。諦めた方が楽かもな、そう思いつつも諦められず、編集者への想いだけは負けてないんじゃないかと自分を信じることにした。

そもそも編集者を目指したきっかけは、高校時代に出会った『ランウェイで笑って』。将来の夢がなかった私にとって、好きなことを夢にして全力で突き進む少年少女の姿は眩しかった。1ページ1ページ捲るごとに鳥肌が立ち、こんな作品を届けたいと思ったのが始まりだった。

そういった想いだけではダメだろうと、友人との面接練習など準備も積み重ねた日々。それでも自分に自信はなく、背伸びをして面接会場へ向かった。二次面接では「お昼ご飯食べた?」とご飯の話から、三次面接では「春っぽい服装だね〜」と服の話から面接がスタート。気がつけば浮かせていた踵は地面についており、等身大の自分で喋っていた。好きな作家さんについて、好きな漫画について楽しく語った。失敗談や日頃考えていることなども含め、自分という人間を表現し尽くした面接だった。流暢には喋れなかったものの、さらけ出した素の自分に面接官の方々もしっかりと向き合ってくれた心地よさは今でも覚えている。

正直、今の自分が“頼られる人”である自信はない。ただ、ありのままの自分を出す自信はついた気がする。こういった些細な自信の積み重ねで、頼られる人になっていくのだろう。何事も、千里の道も一歩から。

準備は万全に。でもアクシデントも味方に。

講談社の対面面接では、はんこを用意するよう事前に伝えられていた。しかし私は、面接当日の朝に電車の中でその事実を知る。パニックになりそうなところを一呼吸置いて、忘れたまま行くか、どうにかして道中ではんこを用意するか。2つの選択肢で後者を選んだ。私の苗字は100均にはんこがないため、半泣きで都内のはんこ屋に電話をしまくった。この日ほど少し珍しい苗字を恨んだことはない。何軒か電話をし、はんこ作製時間を問い合わせるも30分以内に手に入れられる店はなく、緊張とストレスで胃が限界を迎える。そんな中、あるはんこ屋が15分で作ると言ってくれた。あまりの速さに驚きつつ、ガンダッシュで向かうとはんこ屋の女将さんが用意して待ってくれていた。安堵した拍子に「今日、面接なんです。本当にありがとうございます。」と伝えると、「ここに来る人は、みんな何かしら事情を抱えているから大丈夫よ。」と優しく微笑んでくれた。 無事はんこを手にした私は、大急ぎで面接会場に滑り込む。その日の面接ではやりたい漫画の企画について聞かれた。用意していた企画はあったが、ここへ来る前の数奇な出会いが頭を離れず、はんこ屋の女将さんの話をしたところ、今日の経験込みで面白いと言ってもらえた。無事その面接を通過し、今私はこのエッセイを書いている。事前に準備すればよかっただけの話ではあるが、アクシデントを素直に話したことで味方に変え、内定をいただいたことに縁を感じる。 講談社の面接は、ずっと等身大の自分で話すことができた。ドタバタの珍道中、大好きな映画の話、幼少期から擦り切れるほど読んだ講談社の作品が、何故自分にとってかけがえのないものなのか……講談社を受ける際は、ぜひ自分のことを飾らず等身大で話してほしい。事前に頑張って作ってきたガクチカだけでなく、普段何を考えているかを問われることも多いため、自分の思考を言語化し、工夫して他者に伝える経験は必ず今後にも活きてくる。 文系・大学院卒業見込み/編集(コミック)志望

準備は万全に。でもアクシデントも味方に。 文系・大学院卒業見込み/編集(コミック)志望

講談社の対面面接では、はんこを用意するよう事前に伝えられていた。しかし私は、面接当日の朝に電車の中でその事実を知る。パニックになりそうなところを一呼吸置いて、忘れたまま行くか、どうにかして道中ではんこを用意するか。2つの選択肢で後者を選んだ。私の苗字は100均にはんこがないため、半泣きで都内のはんこ屋に電話をしまくった。この日ほど少し珍しい苗字を恨んだことはない。何軒か電話をし、はんこ作製時間を問い合わせるも30分以内に手に入れられる店はなく、緊張とストレスで胃が限界を迎える。そんな中、あるはんこ屋が15分で作ると言ってくれた。あまりの速さに驚きつつ、ガンダッシュで向かうとはんこ屋の女将さんが用意して待ってくれていた。安堵した拍子に「今日、面接なんです。本当にありがとうございます。」と伝えると、「ここに来る人は、みんな何かしら事情を抱えているから大丈夫よ。」と優しく微笑んでくれた。

無事はんこを手にした私は、大急ぎで面接会場に滑り込む。その日の面接ではやりたい漫画の企画について聞かれた。用意していた企画はあったが、ここへ来る前の数奇な出会いが頭を離れず、はんこ屋の女将さんの話をしたところ、今日の経験込みで面白いと言ってもらえた。無事その面接を通過し、今私はこのエッセイを書いている。事前に準備すればよかっただけの話ではあるが、アクシデントを素直に話したことで味方に変え、内定をいただいたことに縁を感じる。

講談社の面接は、ずっと等身大の自分で話すことができた。ドタバタの珍道中、大好きな映画の話、幼少期から擦り切れるほど読んだ講談社の作品が、何故自分にとってかけがえのないものなのか……講談社を受ける際は、ぜひ自分のことを飾らず等身大で話してほしい。事前に頑張って作ってきたガクチカだけでなく、普段何を考えているかを問われることも多いため、自分の思考を言語化し、工夫して他者に伝える経験は必ず今後にも活きてくる。

覚悟が決まらず、ひねくれている人へ

僕はかなり就活に苦戦した部類の人間だと思う。イギリスに留学しながらオンラインで片っ端から面接を受け、アメリカの就活イベントにも行ったが、思うように結果は出なかった。面接に落ちた時はたいてい、振り返りをしても最後は面接官のせいにし、「俺を落とすなんてセンスねえな」と思って誤魔化していた。今思うと、これは現実を直視することに耐えかねた、屈折した自尊心の保ち方だった。実際は、僕は「やりたいことのない人」だっただけだ。こだわりがあまりなく、将来を絞り切る勇気もなく、それゆえに志望理由がいつもペラペラだった。 しかし、出版という仕事を知ってからは、そんなひねくれた自分の相手をしている暇はなかった。といっても、急に性格が素直になったというわけではない。どうにかして本を作り、届ける仕事がしたいと思った時に、その道を開くためにできる努力を怠りたくなくなったのだ。具体的な対策以上に、この覚悟が僕を講談社に導いてくれたと感じる。 はっきり言って、いまだに講談社の志望理由はあやふやなままだ。本を作り、届けたい、というふんわりした言い方に、「まだこいつペラペラだな」と思われた方もいるだろう。実際、最終面接で話しているうちに「君の志望理由、こっちのほうが良いんじゃない?」と言われた。だが、それはそこまで悪いことじゃなかったと思う。僕が講談社に入りたい理由は、僕の人生をすべて語らないと説明できない、と途中から確信したし、面接で話したことすべてが僕の志望理由だった。 就活、嫌ですよね。でも、一度だけ、騙されたと思って本当に一度だけ、まっすぐ考えてみてほしい。僕がそうだったように、ひねくれや逃避から出る屁理屈の裏には、ふたをされた臭い、でも純粋なあなたの気持ちが隠れていると思う。講談社の面接では、そんな、突き詰めると醜いあなたの本性や願いが、醜いままで鈍い光を放つのだ。臓物を開陳する気持ちで臨んでほしい。 文系・四年制大学卒業見込み/編集(学芸・学術)志望

覚悟が決まらず、ひねくれている人へ 文系・四年制大学卒業見込み/編集(学芸・学術)志望

僕はかなり就活に苦戦した部類の人間だと思う。イギリスに留学しながらオンラインで片っ端から面接を受け、アメリカの就活イベントにも行ったが、思うように結果は出なかった。面接に落ちた時はたいてい、振り返りをしても最後は面接官のせいにし、「俺を落とすなんてセンスねえな」と思って誤魔化していた。今思うと、これは現実を直視することに耐えかねた、屈折した自尊心の保ち方だった。実際は、僕は「やりたいことのない人」だっただけだ。こだわりがあまりなく、将来を絞り切る勇気もなく、それゆえに志望理由がいつもペラペラだった。

しかし、出版という仕事を知ってからは、そんなひねくれた自分の相手をしている暇はなかった。といっても、急に性格が素直になったというわけではない。どうにかして本を作り、届ける仕事がしたいと思った時に、その道を開くためにできる努力を怠りたくなくなったのだ。具体的な対策以上に、この覚悟が僕を講談社に導いてくれたと感じる。

はっきり言って、いまだに講談社の志望理由はあやふやなままだ。本を作り、届けたい、というふんわりした言い方に、「まだこいつペラペラだな」と思われた方もいるだろう。実際、最終面接で話しているうちに「君の志望理由、こっちのほうが良いんじゃない?」と言われた。だが、それはそこまで悪いことじゃなかったと思う。僕が講談社に入りたい理由は、僕の人生をすべて語らないと説明できない、と途中から確信したし、面接で話したことすべてが僕の志望理由だった。

就活、嫌ですよね。でも、一度だけ、騙されたと思って本当に一度だけ、まっすぐ考えてみてほしい。僕がそうだったように、ひねくれや逃避から出る屁理屈の裏には、ふたをされた臭い、でも純粋なあなたの気持ちが隠れていると思う。講談社の面接では、そんな、突き詰めると醜いあなたの本性や願いが、醜いままで鈍い光を放つのだ。臓物を開陳する気持ちで臨んでほしい。

「オタク」という称号に囚われない

三年前のメモを見返すと、自分のことを「カラッポ人間」と書いている。私はずっと、オタクになりたかった。 飽きっぽくて忘れっぽい。そんな性格がコンプレックスだった。日記や読書は続いたためしがなく、キャラクターの名前なんかもまあ覚えていない。それでいて何としても出版社に行きたいと思っていたのだから、就活はなかなか苦しいものだった。内定者エッセイを読むときはいつも、名前も知らぬ同年代の文才や造詣の深さを羨んだし、毎日のように例年の通過人数を眺めては、合格した中に、落ちた中に、何人のオタクたちがいたんだろうと想像して頭を抱えた。 それでも時間は待ってくれない……から、腹を括るしかなかった。とにかく悔いの残らないようにしよう。呪文のように唱えて、メモ帳にやりたい企画や好きなコンテンツを書き連ねた。いざ言葉にするとズレてしまうような気がして、最初の方こそ苦戦したけれど、自分の中にこれだけの感情が眠っていたのかと嬉しくもあった。私はちゃんと「ものがたり」を愛していたんだなあ。この時ようやく、仄かに自信が湧いた。 実際の面接は、驚くほど楽しかった。内定者たちが口を揃えて「講談社の面接は楽しい」と言っていた理由が分かる。フランクな面接、という意味ではない。一回りも二回りも年の離れた大人たちが、限られた時間の中で私の中身を覗こうとしていた。そんな視線に応えるように自らを曝け出すという体験は、新鮮で、爽快なものだった。 「あなたは繊細な作品が好きなのね」 三次面接を終えた帰り道、私は面接官の何気ない一言を噛み締めていた。 ESにも、面接対策メモにも、「繊細」という言葉は使わなかった。自らのガサツな性格と反している気がしたし、その道のプロに対して「繊細な作品が好き」と豪語できるほどの自信はなかった。 でもあの瞬間、私はただただ驚いていて、 「そうかもしれません、そうだと思います……そうです!」 結局、三回にわたって肯定した。 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

「オタク」という称号に囚われない 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

三年前のメモを見返すと、自分のことを「カラッポ人間」と書いている。私はずっと、オタクになりたかった。

飽きっぽくて忘れっぽい。そんな性格がコンプレックスだった。日記や読書は続いたためしがなく、キャラクターの名前なんかもまあ覚えていない。それでいて何としても出版社に行きたいと思っていたのだから、就活はなかなか苦しいものだった。内定者エッセイを読むときはいつも、名前も知らぬ同年代の文才や造詣の深さを羨んだし、毎日のように例年の通過人数を眺めては、合格した中に、落ちた中に、何人のオタクたちがいたんだろうと想像して頭を抱えた。

それでも時間は待ってくれない……から、腹を括るしかなかった。とにかく悔いの残らないようにしよう。呪文のように唱えて、メモ帳にやりたい企画や好きなコンテンツを書き連ねた。いざ言葉にするとズレてしまうような気がして、最初の方こそ苦戦したけれど、自分の中にこれだけの感情が眠っていたのかと嬉しくもあった。私はちゃんと「ものがたり」を愛していたんだなあ。この時ようやく、仄かに自信が湧いた。

実際の面接は、驚くほど楽しかった。内定者たちが口を揃えて「講談社の面接は楽しい」と言っていた理由が分かる。フランクな面接、という意味ではない。一回りも二回りも年の離れた大人たちが、限られた時間の中で私の中身を覗こうとしていた。そんな視線に応えるように自らを曝け出すという体験は、新鮮で、爽快なものだった。

「あなたは繊細な作品が好きなのね」

三次面接を終えた帰り道、私は面接官の何気ない一言を噛み締めていた。

ESにも、面接対策メモにも、「繊細」という言葉は使わなかった。自らのガサツな性格と反している気がしたし、その道のプロに対して「繊細な作品が好き」と豪語できるほどの自信はなかった。

でもあの瞬間、私はただただ驚いていて、

「そうかもしれません、そうだと思います……そうです!」

結局、三回にわたって肯定した。

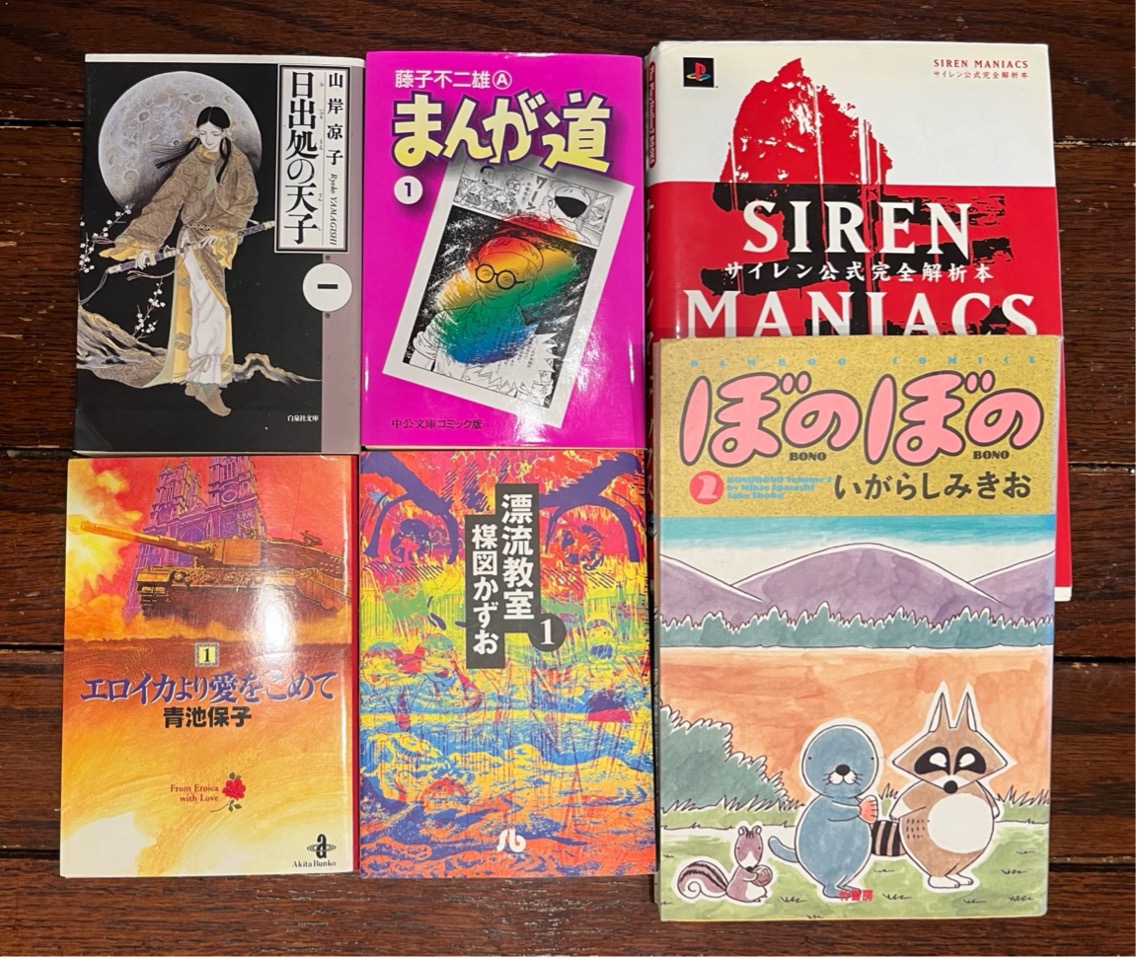

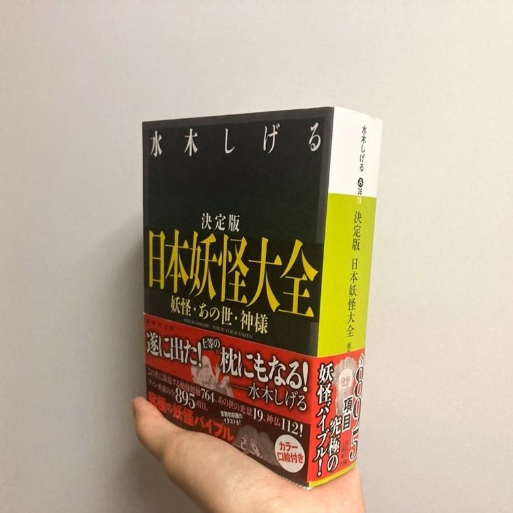

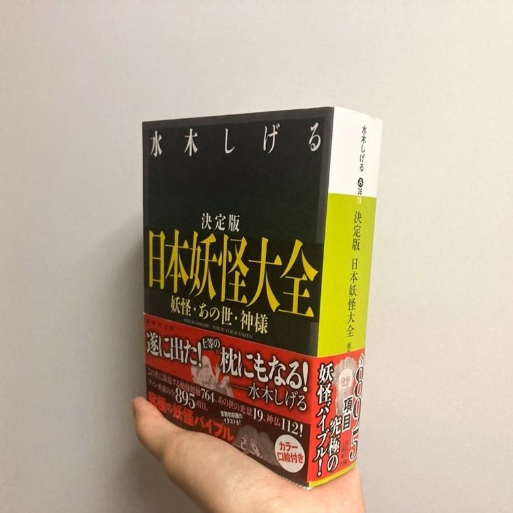

〈私〉たちの百鬼夜行

自己分析をしよう! 自分史を書こう! 自己PRを作ろう! これでもかというくらい、「自」がちりばめられた就活虎の巻。私も自分の人生を見つめ直し、(受けがいいのは学園祭運営委員会の話かなあ)(留学中の書店でのアルバイト経験もアピールしよう)という調子で、24年分の〈私〉の中から望ましい〈私〉だけを選び、就活に臨もうとした。 それなのに。講談社の面接では、選ばなかったはずの〈私〉が次々に顔を覗かせた。 「小説が好きなようですが、コミックは読みますか?」という質問には、「最近は『ブルーロック』が好きです!」と答えるはずだったのに、咄嗟に「『鬼灯の冷徹』や水木しげるさんの漫画が好きです」と口走っていた。小学生のとき『ゲゲゲの鬼太郎』が大好きだったのだけれど、中学校に入ると、妖怪の話を分かち合えるひとが周りにいないと気がついて、それからだんだん 〈 妖怪が好きな私〉は影を潜めていった。『鬼灯の冷徹』は 〈 妖怪が好きな私〉を知る数少ない友人が、中学3年生のときに薦めてくれたものだった。あのときの 〈私〉 は今も変わらずいるのだなあ、としみじみした。 ESの片隅に書いたポーランドのスープについて尋ねられたときは、(まさか拾われるなんて……)と焦りつつ、当時の感動を思い出して食レポをした。〈旅先でご当地グルメを食べまくる私〉の登場に、面接官の方が「食べるのが好きなんですねえ」と笑ってくださり、嬉しくなった。 そんな調子で、あんなときやこんなときの 〈私〉が次々となかまに加わり、〈私〉たちは百鬼夜行のごとく、色とりどりに進んでいった。そしてついには、ご縁に恵まれ、講談社のなかまに入れていただくこととなった。 講談社へとつづく就活の道を進むと決めたあなたへ。たくさんの 〈あなた〉を就活というふるいにかけてしまうのは、たぶんもったいない。思わぬところできっと、いつかの〈あなた〉が心強いなかまになってくれるから。 理系・大学院卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

〈私〉たちの百鬼夜行 理系・大学院卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

自己分析をしよう! 自分史を書こう! 自己PRを作ろう! これでもかというくらい、「自」がちりばめられた就活虎の巻。私も自分の人生を見つめ直し、(受けがいいのは学園祭運営委員会の話かなあ)(留学中の書店でのアルバイト経験もアピールしよう)という調子で、24年分の〈私〉の中から望ましい〈私〉だけを選び、就活に臨もうとした。

それなのに。講談社の面接では、選ばなかったはずの〈私〉が次々に顔を覗かせた。

「小説が好きなようですが、コミックは読みますか?」という質問には、「最近は『ブルーロック』が好きです!」と答えるはずだったのに、咄嗟に「『鬼灯の冷徹』や水木しげるさんの漫画が好きです」と口走っていた。小学生のとき『ゲゲゲの鬼太郎』が大好きだったのだけれど、中学校に入ると、妖怪の話を分かち合えるひとが周りにいないと気がついて、それからだんだん 〈 妖怪が好きな私〉は影を潜めていった。『鬼灯の冷徹』は 〈 妖怪が好きな私〉を知る数少ない友人が、中学3年生のときに薦めてくれたものだった。あのときの 〈私〉 は今も変わらずいるのだなあ、としみじみした。

ESの片隅に書いたポーランドのスープについて尋ねられたときは、(まさか拾われるなんて……)と焦りつつ、当時の感動を思い出して食レポをした。〈旅先でご当地グルメを食べまくる私〉の登場に、面接官の方が「食べるのが好きなんですねえ」と笑ってくださり、嬉しくなった。

そんな調子で、あんなときやこんなときの 〈私〉が次々となかまに加わり、〈私〉たちは百鬼夜行のごとく、色とりどりに進んでいった。そしてついには、ご縁に恵まれ、講談社のなかまに入れていただくこととなった。

講談社へとつづく就活の道を進むと決めたあなたへ。たくさんの 〈あなた〉を就活というふるいにかけてしまうのは、たぶんもったいない。思わぬところできっと、いつかの〈あなた〉が心強いなかまになってくれるから。

遠回りの先に

「面接上手」「話すの慣れてますね」

就職活動をはじめてから、徐々に言われることが増えた言葉だった。

決して自慢したいわけじゃない。

志望動機、ガクチカ……。

どの業界、企業でも、避けられないこれらの質問に対してそれっぽい言葉を模索する日々を送るうちに、いつのまにか「自分に合った道を見つけること」よりも「その時うまく答えること」が目的になっていた。

「私って何になりたいんだっけ」

大学3年生の4月から就職活動をはじめて、半年。

原点であり根幹となる問いに立ち戻ってしまった。

困った。

何をしていいかも分からなくなった私は、次から次に迫りくるESの締め切りから目を背け、現実逃避しようと自室の本棚に目を向けた。

何気なく手に取ったのが朝井リョウさんのエッセイだった。

読み進めていくうち、気づけば私は悩みも葛藤もすべてを忘れて、ただただ笑っていた。

日々の生活のすき間に、するりと入り込んでくる言葉。

大げさじゃなくても、特別じゃなくても、なぜか心に残る一文。

そっと背中を押すようなユーモアや、静かに踏ん張る登場人物たちの強さ。

この時も、思えばこれまでの人生ずっと、本が広げてくれる世界に救われてきた気がする。

そして、私はすっと腑に落ちたように「私も誰かにこの感覚を届け、支える一人になりたい」、すなわち「出版社にいきたい」と思えた。

ESや筆記試験を経て、迎えた講談社の面接。

「話すの上手いですね」

面接官が言った。

思わず顔がこわばる。

しかし、続けて面接官は言った。

「熱意、伝わりました」とも。

ようやく、自分の言葉で、自分の思いを届けられた気がした。

就職活動では、ときに自信を失ったり、周囲と比較したり、思い通りにいかないこともきっとたくさんある。

でも、どんなに遠回りをしても、焦っても、悩んだ日々のひとつひとつが、確かに自分の道しるべとなり、進む先を照らしてくれると、今私は強く信じている。

文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

遠回りの先に 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

「面接上手」「話すの慣れてますね」

就職活動をはじめてから、徐々に言われることが増えた言葉だった。

決して自慢したいわけじゃない。

志望動機、ガクチカ……。

どの業界、企業でも、避けられないこれらの質問に対してそれっぽい言葉を模索する日々を送るうちに、いつのまにか「自分に合った道を見つけること」よりも「その時うまく答えること」が目的になっていた。

「私って何になりたいんだっけ」

大学3年生の4月から就職活動をはじめて、半年。

原点であり根幹となる問いに立ち戻ってしまった。

困った。

何をしていいかも分からなくなった私は、次から次に迫りくるESの締め切りから目を背け、現実逃避しようと自室の本棚に目を向けた。

何気なく手に取ったのが朝井リョウさんのエッセイだった。

読み進めていくうち、気づけば私は悩みも葛藤もすべてを忘れて、ただただ笑っていた。

日々の生活のすき間に、するりと入り込んでくる言葉。

大げさじゃなくても、特別じゃなくても、なぜか心に残る一文。

そっと背中を押すようなユーモアや、静かに踏ん張る登場人物たちの強さ。

この時も、思えばこれまでの人生ずっと、本が広げてくれる世界に救われてきた気がする。

そして、私はすっと腑に落ちたように「私も誰かにこの感覚を届け、支える一人になりたい」、すなわち「出版社にいきたい」と思えた。

ESや筆記試験を経て、迎えた講談社の面接。

「話すの上手いですね」

面接官が言った。

思わず顔がこわばる。

しかし、続けて面接官は言った。

「熱意、伝わりました」とも。

ようやく、自分の言葉で、自分の思いを届けられた気がした。

就職活動では、ときに自信を失ったり、周囲と比較したり、思い通りにいかないこともきっとたくさんある。

でも、どんなに遠回りをしても、焦っても、悩んだ日々のひとつひとつが、確かに自分の道しるべとなり、進む先を照らしてくれると、今私は強く信じている。

みんなが僕を知ってる

面接とは何だろうか。質問事項も面接官も会場も不明確であり、質問範囲が事前に配られることもなければ、私のコンディションも当日になってみなければ分からない。もっと言えば、たったの数十分で何が伝えられるのだろう、とも思っていた。

そんな特殊な場面でどのように振る舞えばいいのか、一次面接の数日前までその答えは出なかった。

私をわかっていてくれる人たち、みんなが「校閲、絶対向いてるよ」と言ってくれた。それが大きな救いだった。彼ら彼女らと話すときみたいに、面接でも話せばいいのだと思えた。そうすれば、面接官もきっとわかってくれるだろう。

大急ぎで準備に取り掛かった。自分にとって本とは何か、言葉とは何か、何が好きか、どうして校閲をやりたいと思ったのか、なぜ講談社なのか……。ひたすら正直にまとめていった。回を重ねる度にその分量は増えていき、最終面接前にはA4用紙50枚に達していた。

ジンクスもどんどん増えていった。新幹線の中では必ずカツサンドを食べ、地元の神社に参拝し、面接の直前にはラムネを大量に摂取し、面接後には社屋の脇の坂を上り切ってから引き返し、電車に乗った。

自分らしく、というのはひどく難しい。ふとした瞬間に、自分を見失ってしまいそうになる。それはまるで、不安定な波間に漂うようなものだ。

予め考えておいたことは、ほとんど訊かれなかった。ジンクスの効用ももちろん不確かだ。しかし、それらは確実に、いつも通りの自分がいる岸辺まで漕ぎ着けるためのオールになってくれた。

全ての面接で、私は決まってこう言った。「私がやらないで、誰がやるんだろうと思っています」。きっと傲慢だと思われただろうが、恥も外聞もない本心だった。これを聞いて、面接官は笑ってくれた。ここまでくればもう安心だ。私は、私の側にきちっと立っている。A4用紙の束が、数々のジンクスが、そして応援してくれたみんなが、私をそこまで連れていってくれた。

文系・四年制大学卒業見込み/校閲志望

みんなが僕を知ってる 文系・四年制大学卒業見込み/校閲志望

面接とは何だろうか。質問事項も面接官も会場も不明確であり、質問範囲が事前に配られることもなければ、私のコンディションも当日になってみなければ分からない。もっと言えば、たったの数十分で何が伝えられるのだろう、とも思っていた。

そんな特殊な場面でどのように振る舞えばいいのか、一次面接の数日前までその答えは出なかった。

私をわかっていてくれる人たち、みんなが「校閲、絶対向いてるよ」と言ってくれた。それが大きな救いだった。彼ら彼女らと話すときみたいに、面接でも話せばいいのだと思えた。そうすれば、面接官もきっとわかってくれるだろう。

大急ぎで準備に取り掛かった。自分にとって本とは何か、言葉とは何か、何が好きか、どうして校閲をやりたいと思ったのか、なぜ講談社なのか……。ひたすら正直にまとめていった。回を重ねる度にその分量は増えていき、最終面接前にはA4用紙50枚に達していた。

ジンクスもどんどん増えていった。新幹線の中では必ずカツサンドを食べ、地元の神社に参拝し、面接の直前にはラムネを大量に摂取し、面接後には社屋の脇の坂を上り切ってから引き返し、電車に乗った。

自分らしく、というのはひどく難しい。ふとした瞬間に、自分を見失ってしまいそうになる。それはまるで、不安定な波間に漂うようなものだ。

予め考えておいたことは、ほとんど訊かれなかった。ジンクスの効用ももちろん不確かだ。しかし、それらは確実に、いつも通りの自分がいる岸辺まで漕ぎ着けるためのオールになってくれた。

全ての面接で、私は決まってこう言った。「私がやらないで、誰がやるんだろうと思っています」。きっと傲慢だと思われただろうが、恥も外聞もない本心だった。これを聞いて、面接官は笑ってくれた。ここまでくればもう安心だ。私は、私の側にきちっと立っている。A4用紙の束が、数々のジンクスが、そして応援してくれたみんなが、私をそこまで連れていってくれた。

“自分”を作ることの円環構造について

このエッセイに書くような話なんてない方がいいと思っていた。自分の行動や来歴を物語化することに、ずっと違和感を覚えていた。自分の行動なんて、無意識的に決まる、よくわからない代物じゃないか。それなのに、どうして自分のことをわかったように話せるのか、と。 そういう人間にとって、就活は気が進まないものの筆頭だった。自分を構成すると思しき要素を自ら選び、相手が理解しやすい順序に並べる。面接官の質問に、確固たる自己を持って答える。こうした就活へのイメージは、自分に対して嘘をついているような居心地の悪さを僕に覚えさせた。 ところがいざ重い腰を上げて就活を開始すると、この居心地の悪さには大きな矛盾が潜んでいた。自分に対して嘘をついていると感じるのは、裏を返せば、嘘をつかないでいられる真の自分の存在を無邪気に信じていることにならないか? 無意識的に自分の行動が決まっているなら、そんなものには手が届かないはず。結局僕が、真の自分という幻想を高純度で信じていただけだったのだ。 それから僕にとっての就活は、自分を題材にした小話を作る作り手の自分が、その話の聞き手の自分をどう面白がらせるかという作業、そしてその面白さをわかってくれる他人を探す作業に変わった。真の自分に手が届かないのだったら、面白い自分を探せば良い。そしてそれを面白がってくれる人がどこかにいたら嬉しい。 作り手の僕はまず、生まれてから今までのことと、今月起きたことを文章にしてみた。聞き手の僕は、子供の自分が今月の自分の伏線になっていることを面白がった。作り手の僕はまた、読んだ本や行った場所を試しにいくつかリストにしてみた。一項目入れ替えるだけでガラッと印象が変わることも、聞き手の僕には面白かった。 こうしてできた、作られた自分。その自分は聞き手の自分を無意識に変え、今後作られる自分も変えるかもしれない。そんな円環に思いを馳せた就活だった。 理系・大学院卒業見込み/編集(学芸・学術)志望

“自分”を作ることの円環構造について 理系・大学院卒業見込み/編集(学芸・学術)志望

このエッセイに書くような話なんてない方がいいと思っていた。自分の行動や来歴を物語化することに、ずっと違和感を覚えていた。自分の行動なんて、無意識的に決まる、よくわからない代物じゃないか。それなのに、どうして自分のことをわかったように話せるのか、と。

そういう人間にとって、就活は気が進まないものの筆頭だった。自分を構成すると思しき要素を自ら選び、相手が理解しやすい順序に並べる。面接官の質問に、確固たる自己を持って答える。こうした就活へのイメージは、自分に対して嘘をついているような居心地の悪さを僕に覚えさせた。

ところがいざ重い腰を上げて就活を開始すると、この居心地の悪さには大きな矛盾が潜んでいた。自分に対して嘘をついていると感じるのは、裏を返せば、嘘をつかないでいられる真の自分の存在を無邪気に信じていることにならないか? 無意識的に自分の行動が決まっているなら、そんなものには手が届かないはず。結局僕が、真の自分という幻想を高純度で信じていただけだったのだ。

それから僕にとっての就活は、自分を題材にした小話を作る作り手の自分が、その話の聞き手の自分をどう面白がらせるかという作業、そしてその面白さをわかってくれる他人を探す作業に変わった。真の自分に手が届かないのだったら、面白い自分を探せば良い。そしてそれを面白がってくれる人がどこかにいたら嬉しい。

作り手の僕はまず、生まれてから今までのことと、今月起きたことを文章にしてみた。聞き手の僕は、子供の自分が今月の自分の伏線になっていることを面白がった。作り手の僕はまた、読んだ本や行った場所を試しにいくつかリストにしてみた。一項目入れ替えるだけでガラッと印象が変わることも、聞き手の僕には面白かった。

こうしてできた、作られた自分。その自分は聞き手の自分を無意識に変え、今後作られる自分も変えるかもしれない。そんな円環に思いを馳せた就活だった。

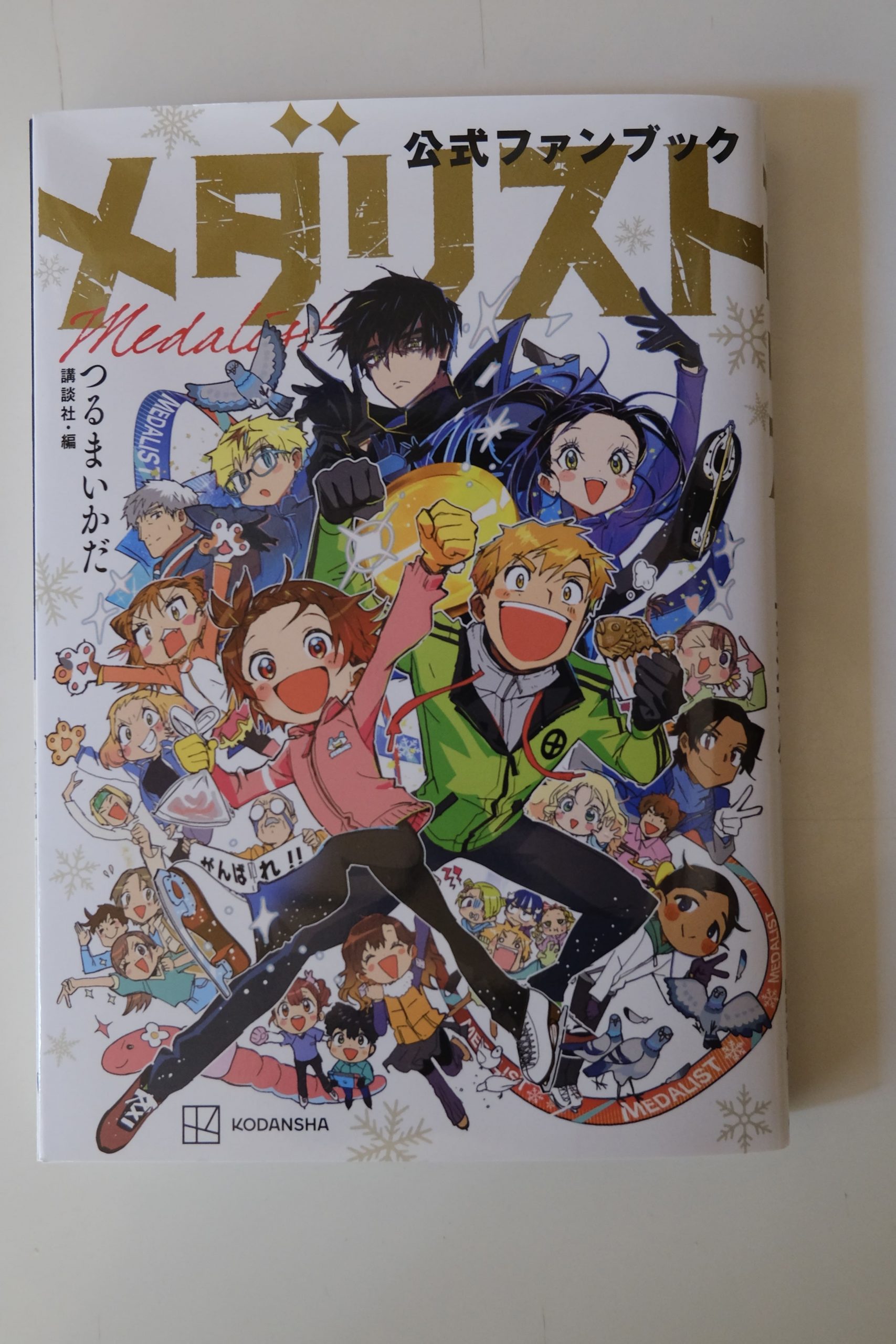

らしさのカタチがずっと溶けてる?

私は4年間浪人し美術大学で鋳造をしている。溶けた金属はいつ見ても綺麗だし、想像を気ままに超える。しかしESを前に、この興味を仕事に生かすとなると、一体どうしたらいいのか皆目見当がつかなかった。もっと他の人にも理解しやすい面白さが必要な気がした。

困った私はOGに相談した。結果「必ずどこかで生きるから制作を頑張りなさい」という言葉を貰った。不安はそこまで解消しなかった。

大学で美術を20年教える先生に相談した。

「同い年の人たちとの差を気にしてるの? 焦るのが一番ダメ、よく聞いて? この差はね、一生埋まらないんだよ」

確かに焦っていた私は、オブラートに包まれない現実がむしろ清々しかった。

友人の父に相談した。

「具体的な話からその人のことが見えてくる方が面白いと思うよ」

自分の経験を、感じたことを、具体的に話すことは面白いのか。それで……いいの?

ないものはない。頑張ってきたことはある。差は埋まらない。それなら持っているものを具体的にして戦うしかない?

自分が持っているものを言葉にしてみた。

1 一生懸命やっている鋳造研究

2 折れそうになるたびに助けられた物語と言葉たち

3 浪人期間

制作技術そのものというより金属の新しい魅力を見つけようとする姿勢は、コンテンツの魅力を届ける上で出版社でも生かせるのではないか。

挫けそうになるたびに支えてくれたのは、時に氷上で輝く女の子、仲間想いの火竜、心優しいピンクのおばけ。

長い浪人期間も、裏を返せば継続する力があるとも取れるのかもしれない。

自信がなかった。年齢を気にして焦っていた。沢山の模範解答や誰かをなぞる事で武装したつもりになっていたけれど。

結局どの面接でも鋳造の話をした。興味津々で聞いてくれる講談社に、自分が思う面白さをありったけ伝えた。

土壇場で純度100%の自分でいるために。心が動く、今までを信じてみる。

これが私の“持っているもので戦う”ということだ。

文系・四年制大学卒業見込み/編集(児童・学習)志望

らしさのカタチがずっと溶けてる? 文系・四年制大学卒業見込み/編集(児童・学習)志望

私は4年間浪人し美術大学で鋳造をしている。溶けた金属はいつ見ても綺麗だし、想像を気ままに超える。しかしESを前に、この興味を仕事に生かすとなると、一体どうしたらいいのか皆目見当がつかなかった。もっと他の人にも理解しやすい面白さが必要な気がした。

困った私はOGに相談した。結果「必ずどこかで生きるから制作を頑張りなさい」という言葉を貰った。不安はそこまで解消しなかった。

大学で美術を20年教える先生に相談した。

「同い年の人たちとの差を気にしてるの? 焦るのが一番ダメ、よく聞いて? この差はね、一生埋まらないんだよ」

確かに焦っていた私は、オブラートに包まれない現実がむしろ清々しかった。

友人の父に相談した。

「具体的な話からその人のことが見えてくる方が面白いと思うよ」

自分の経験を、感じたことを、具体的に話すことは面白いのか。それで……いいの?

ないものはない。頑張ってきたことはある。差は埋まらない。それなら持っているものを具体的にして戦うしかない?

自分が持っているものを言葉にしてみた。

1 一生懸命やっている鋳造研究

2 折れそうになるたびに助けられた物語と言葉たち

3 浪人期間

制作技術そのものというより金属の新しい魅力を見つけようとする姿勢は、コンテンツの魅力を届ける上で出版社でも生かせるのではないか。

挫けそうになるたびに支えてくれたのは、時に氷上で輝く女の子、仲間想いの火竜、心優しいピンクのおばけ。

長い浪人期間も、裏を返せば継続する力があるとも取れるのかもしれない。

自信がなかった。年齢を気にして焦っていた。沢山の模範解答や誰かをなぞる事で武装したつもりになっていたけれど。

結局どの面接でも鋳造の話をした。興味津々で聞いてくれる講談社に、自分が思う面白さをありったけ伝えた。

土壇場で純度100%の自分でいるために。心が動く、今までを信じてみる。

これが私の“持っているもので戦う”ということだ。

-scaled.jpeg)

最大の敵、最大の味方

講談社のエントリーシート提出締め切りまで一週間、私は途方に暮れていた。 「良い文章」(受かる文章)を書かなければと思えば思うほど、自分の感情を上手く言葉にできなかった。 言葉を目にしない、口にしない日は一度もないだろう。それなのに、人によって発音が違ったり、意味が変化したりしている。まるで生きているかのような言葉の不思議さが好きだ。そんな言葉に魅了されて、校閲という仕事に興味を持った。ES提出までは、大好きな言葉に悩まされる一週間だった。 提出期限が刻一刻と迫る中、焦った私は「良い文章」を書こうと思うのをやめた。 急に文豪のような文章は書けない。拙い文章でも、自分で選んだ言葉には自分らしさが宿るはずだ。作文を書く時には、過去のことでもあえて「していた」ではなく、「している」を選んでみる。「している」の方が、今思い出しながら書いている気持ちが伝わるんじゃないかと吟味していく。自分の中にあるこうした等身大の言葉を手にすると、ありのままの気持ちが文章のカタチになってきた気がする。選んだ言葉一つ一つが私らしさを表現してくれる。そう信じて書き進めた。 面接に進んでも、話すのは言葉のことばかりだった。質問に答える時にも、高尚な言葉ではなく、自分らしい素直な言葉が言いたいことを後押ししてくれた。 「言葉の乱れについて、どう思いますか?」 「言葉の乱れは存在せず、あくまで言葉の変化を良いと捉えるか悪いと捉えるかの違いだと思います」 一次面接から最終面接まで変わらなかったこの答えを、面接官は真摯に受け止めてくれた。 「あなたのESの中に、ミスはないということですか?」と聞かれた時は流石に肝が冷えた。前日に変換ミスを見つけていたからだ。ESを隅々まで読み、私を知ろうとしてくれている面接官に嘘は通用しないし、言葉に誠実でいるためにも、正直にミスはあると白状した。それでも、言葉に助けられた日々だった。 文系・大学院卒業見込み/校閲志望

最大の敵、最大の味方 文系・大学院卒業見込み/校閲志望

講談社のエントリーシート提出締め切りまで一週間、私は途方に暮れていた。

「良い文章」(受かる文章)を書かなければと思えば思うほど、自分の感情を上手く言葉にできなかった。

言葉を目にしない、口にしない日は一度もないだろう。それなのに、人によって発音が違ったり、意味が変化したりしている。まるで生きているかのような言葉の不思議さが好きだ。そんな言葉に魅了されて、校閲という仕事に興味を持った。ES提出までは、大好きな言葉に悩まされる一週間だった。

提出期限が刻一刻と迫る中、焦った私は「良い文章」を書こうと思うのをやめた。

急に文豪のような文章は書けない。拙い文章でも、自分で選んだ言葉には自分らしさが宿るはずだ。作文を書く時には、過去のことでもあえて「していた」ではなく、「している」を選んでみる。「している」の方が、今思い出しながら書いている気持ちが伝わるんじゃないかと吟味していく。自分の中にあるこうした等身大の言葉を手にすると、ありのままの気持ちが文章のカタチになってきた気がする。選んだ言葉一つ一つが私らしさを表現してくれる。そう信じて書き進めた。

面接に進んでも、話すのは言葉のことばかりだった。質問に答える時にも、高尚な言葉ではなく、自分らしい素直な言葉が言いたいことを後押ししてくれた。

「言葉の乱れについて、どう思いますか?」

「言葉の乱れは存在せず、あくまで言葉の変化を良いと捉えるか悪いと捉えるかの違いだと思います」

一次面接から最終面接まで変わらなかったこの答えを、面接官は真摯に受け止めてくれた。

「あなたのESの中に、ミスはないということですか?」と聞かれた時は流石に肝が冷えた。前日に変換ミスを見つけていたからだ。ESを隅々まで読み、私を知ろうとしてくれている面接官に嘘は通用しないし、言葉に誠実でいるためにも、正直にミスはあると白状した。それでも、言葉に助けられた日々だった。

.jpeg)

-scaled.jpeg)

4kgの自分らしさ

「何をそんなに詰め込んでるの?」 これは二次面接当日、重さ4kgの私のリュックを目にした母の言葉だ。 私はぼんやりした人間だと思う。 つまらないとは言わないが、短時間で人を惹きつける話術は持っていないし、物語のそばで働きたいという思いはあっても、出版社で期待されるような強烈な個性はない。 だから私にとって就活は、自分の曖昧さを埋め合わせるための鎧作りだった。 まず、自分を売り込む戦略を立て、面接用に想定問答集を打ち込んだ。気づけば文字数は5万字を超えていた。 さらに、目に見える準備だけでは満足できず、この世の運気を全て味方につけたくなって、神にも仏にも祈り、キットカットの袋に書かれた応援メッセージの内容に一喜一憂した。いつもは気づかないようなゴミも自ら拾いお天道様に小手先の愛想を振りまいた。 そして面接当日には、最新号の『デザート』、名言集、パソコン、キットカットの袋……あらゆる用意と運を詰め込んだ、母も仰天の重いリュックを背負い会場へ向かった。 そんな武装まみれの私は、そのうち化けの皮を剥がされるのがオチ、のはずだった。 しかし現実は違った。 「講談社をどんな人格として世界に広めたい?」「英語の企業理念に一語足すなら?」…… 想定外の質問に焦るたび、面接中ずっと隣に置いておいたリュックの4kgの重み自体がお守りとなっていることに気づいたのだ。 自分を完璧に見せるために費やした労力が、自然体を解放するための勇気に変わっていて、完璧でなくても思いを素直に伝えれば良い、と背中を押してくれた。 しまいには「ここで働くことができたなら、私は幸せな人生を送れると確信しています!」 などと想定問答集にはなかったクサい台詞もこぼしてしまった。 恥ずかしかったが、今までの準備はこのためにあったのかもしれないとも思った。 だから、不安なときは武装したって良いと思う。 「重い鎧を脱ぎ捨てない」 それも一つの選択だ。 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

4kgの自分らしさ 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

「何をそんなに詰め込んでるの?」

これは二次面接当日、重さ4kgの私のリュックを目にした母の言葉だ。

私はぼんやりした人間だと思う。

つまらないとは言わないが、短時間で人を惹きつける話術は持っていないし、物語のそばで働きたいという思いはあっても、出版社で期待されるような強烈な個性はない。

だから私にとって就活は、自分の曖昧さを埋め合わせるための鎧作りだった。

まず、自分を売り込む戦略を立て、面接用に想定問答集を打ち込んだ。気づけば文字数は5万字を超えていた。

さらに、目に見える準備だけでは満足できず、この世の運気を全て味方につけたくなって、神にも仏にも祈り、キットカットの袋に書かれた応援メッセージの内容に一喜一憂した。いつもは気づかないようなゴミも自ら拾いお天道様に小手先の愛想を振りまいた。

そして面接当日には、最新号の『デザート』、名言集、パソコン、キットカットの袋……あらゆる用意と運を詰め込んだ、母も仰天の重いリュックを背負い会場へ向かった。

そんな武装まみれの私は、そのうち化けの皮を剥がされるのがオチ、のはずだった。

しかし現実は違った。

「講談社をどんな人格として世界に広めたい?」「英語の企業理念に一語足すなら?」……

想定外の質問に焦るたび、面接中ずっと隣に置いておいたリュックの4kgの重み自体がお守りとなっていることに気づいたのだ。

自分を完璧に見せるために費やした労力が、自然体を解放するための勇気に変わっていて、完璧でなくても思いを素直に伝えれば良い、と背中を押してくれた。

しまいには「ここで働くことができたなら、私は幸せな人生を送れると確信しています!」 などと想定問答集にはなかったクサい台詞もこぼしてしまった。

恥ずかしかったが、今までの準備はこのためにあったのかもしれないとも思った。

だから、不安なときは武装したって良いと思う。

「重い鎧を脱ぎ捨てない」

それも一つの選択だ。

歩くのはいつも最後尾。だけど……

就活が嫌いだ。サークルにも入らず、青春を謳歌したわけでもないが、それなりに満足度の高い自分らしい人生を送ってきたつもりだ。だけど就活では、そんな人生の白いところだけが切り取られ、透明な飾りをつけて一人歩きしていく。自分のおもしろいと思うものが相手に伝わらない歯痒さ、虚しさ。息苦しい中学時代に舞い戻った気分だった。 インターンにも説明会にも参加する気が起きなかったそんな頃、押し入れから段ボールの山を見つけた。現れたのは空色の背表紙と一羽の白い鳥。思い出した、僕を本の海に引きずりこんだのは青い鳥文庫だった。 迎えた二次面接。鮮やかな緑が広がるエントランスに胸が躍る。流れ作業ではない人事の方の応対に、他の会社とは異なる雰囲気を感じた。そして、パソコンでも手元でもなく、僕の目だけを笑顔で覗き込む面接官を前に、どうせ理解されないのなら話すだけ無駄だろうと心に築いていた壁が呆気なく崩れた。 「『獣の奏者』を開いた時、こっそり読んでいた小学校の教室の匂いとか、日差しの温かさとか、そういうのがパ――ッと脳裏に広がったんです!」 ファンタジーに救われたこと、自分と同じような子どもが夢を抱ける作品をつくりたいこと。青臭くて拙いけれど、やっと口に出せた本心を真剣に聴いてくれる大人がいる。「この人たちなら笑わずに聴いてくれる」という喜びとともに、ここで働きたいという想いが後戻りできないほど力強く根を張っていた。気づけば面接の日を心待ちにする自分がいた。 僕には輝かしいガクチカなんてものはない。でも、自分がおもしろいと思うものを大切に育て、おもしろいと思える自分を大切にしてきた。僕の頭蓋骨を開けたらきっと、眩しいくらいに色彩豊かだろう。ただそのカラフルな世界は誰にも伝わらないと思っていた。 でも、そんなことはないのかもしれない。 勇気を出して、あなたの虹色の精神世界で、世界を自分色に染め上げてみてください。 文系・四年制大学卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

歩くのはいつも最後尾。だけど…… 文系・四年制大学卒業見込み/編集(文芸・ライトノベル)志望

就活が嫌いだ。サークルにも入らず、青春を謳歌したわけでもないが、それなりに満足度の高い自分らしい人生を送ってきたつもりだ。だけど就活では、そんな人生の白いところだけが切り取られ、透明な飾りをつけて一人歩きしていく。自分のおもしろいと思うものが相手に伝わらない歯痒さ、虚しさ。息苦しい中学時代に舞い戻った気分だった。

インターンにも説明会にも参加する気が起きなかったそんな頃、押し入れから段ボールの山を見つけた。現れたのは空色の背表紙と一羽の白い鳥。思い出した、僕を本の海に引きずりこんだのは青い鳥文庫だった。

迎えた二次面接。鮮やかな緑が広がるエントランスに胸が躍る。流れ作業ではない人事の方の応対に、他の会社とは異なる雰囲気を感じた。そして、パソコンでも手元でもなく、僕の目だけを笑顔で覗き込む面接官を前に、どうせ理解されないのなら話すだけ無駄だろうと心に築いていた壁が呆気なく崩れた。

「『獣の奏者』を開いた時、こっそり読んでいた小学校の教室の匂いとか、日差しの温かさとか、そういうのがパ――ッと脳裏に広がったんです!」

ファンタジーに救われたこと、自分と同じような子どもが夢を抱ける作品をつくりたいこと。青臭くて拙いけれど、やっと口に出せた本心を真剣に聴いてくれる大人がいる。「この人たちなら笑わずに聴いてくれる」という喜びとともに、ここで働きたいという想いが後戻りできないほど力強く根を張っていた。気づけば面接の日を心待ちにする自分がいた。

僕には輝かしいガクチカなんてものはない。でも、自分がおもしろいと思うものを大切に育て、おもしろいと思える自分を大切にしてきた。僕の頭蓋骨を開けたらきっと、眩しいくらいに色彩豊かだろう。ただそのカラフルな世界は誰にも伝わらないと思っていた。

でも、そんなことはないのかもしれない。

勇気を出して、あなたの虹色の精神世界で、世界を自分色に染め上げてみてください。

小さな一歩

「やりたいことは何ですか」と聞かれて、明確に答えられる就活生はどれくらいいるのだろうか。少なくとも25卒で講談社の採用試験に挑戦したとき、私はこの問いに答えられなかった。 保育士になりたいという夢を叶えた幼なじみがうらやましかった。幼なじみには、人生のテーマ、言い換えるとこれだけは譲れない軸がある気がした。一生をかけて頑張りたい、そう思えるものが私には何かないだろうか。学業、部活動、習い事、趣味。いつだって夢中になって取り組んでいたつもりだったが、人生の揺らがぬ幹にはならなかった。 だから私は、自分の手でつかめる位置にある、客観的に妥当な目標をいつも探していた。面接でも、冷静で客観的な話をしているうちは、安心していられた。もし失敗しても、自分が否定されて傷つくリスクがないからだ。 「君がなんでうちに入りたいか分からないんだよね」 面接官にそう言われたとき、どこか納得してしまう自分がいた。 思い当たったのは、私自身が「心の底からやりたいこと」をまっすぐ言葉にできていなかったということだ。そして、そもそも本当に「やりたいこと」なんてあるのだろうかと、分からなくなってしまった。 それでもふと思い出したのは、自分の人生にはいつも物語があったことだ。初めて全巻揃えた漫画のこと、原画展で「これ本当に人が描いているんだ……」と感動したこと、グッズショップのアルバイトでお客さんと作品を語ったこと、物語は人の行動を変える力があると信じ取り組んだ研究活動のこと。 それらはきっと、好きなことだった。あまりにささやかで「やりたいこと」と呼ぶには自信が持てなかったけれど、様々な可能性の中から物語を選んできたことは確かだ。 就職活動においても、私はやっぱり物語を選びたい。決して自信があるわけではない。それでもやってみたい。 そんな思いに突き動かされ、私は26卒の採用試験に再挑戦した。「やりたいこと」への、小さな一歩だった。 理系・大学院卒業/営業(ライツビジネス)志望

小さな一歩 理系・大学院卒業/営業(ライツビジネス)志望

「やりたいことは何ですか」と聞かれて、明確に答えられる就活生はどれくらいいるのだろうか。少なくとも25卒で講談社の採用試験に挑戦したとき、私はこの問いに答えられなかった。

保育士になりたいという夢を叶えた幼なじみがうらやましかった。幼なじみには、人生のテーマ、言い換えるとこれだけは譲れない軸がある気がした。一生をかけて頑張りたい、そう思えるものが私には何かないだろうか。学業、部活動、習い事、趣味。いつだって夢中になって取り組んでいたつもりだったが、人生の揺らがぬ幹にはならなかった。

だから私は、自分の手でつかめる位置にある、客観的に妥当な目標をいつも探していた。面接でも、冷静で客観的な話をしているうちは、安心していられた。もし失敗しても、自分が否定されて傷つくリスクがないからだ。

「君がなんでうちに入りたいか分からないんだよね」

面接官にそう言われたとき、どこか納得してしまう自分がいた。

思い当たったのは、私自身が「心の底からやりたいこと」をまっすぐ言葉にできていなかったということだ。そして、そもそも本当に「やりたいこと」なんてあるのだろうかと、分からなくなってしまった。

それでもふと思い出したのは、自分の人生にはいつも物語があったことだ。初めて全巻揃えた漫画のこと、原画展で「これ本当に人が描いているんだ……」と感動したこと、グッズショップのアルバイトでお客さんと作品を語ったこと、物語は人の行動を変える力があると信じ取り組んだ研究活動のこと。

それらはきっと、好きなことだった。あまりにささやかで「やりたいこと」と呼ぶには自信が持てなかったけれど、様々な可能性の中から物語を選んできたことは確かだ。

就職活動においても、私はやっぱり物語を選びたい。決して自信があるわけではない。それでもやってみたい。

そんな思いに突き動かされ、私は26卒の採用試験に再挑戦した。「やりたいこと」への、小さな一歩だった。

このRPG、道具屋でクリアできますか?

出版社において「クリエイティブな職務には関心がございません」と表明するのは、RPGの世界において「勇者は志望いたしません、道具屋として生きてゆきたいのです」と宣言するのに等しい。

剣を振るうことも、魔法を唱えることもできぬ私に残されたのは、旅の傍らに立ち、道具袋を整え、静かに支えるという裏方の道であった。そして私はむしろ、そのような役割においてこそ己の力を最も発揮し得ると信じていた。

私は、創作の最前線に立つことを望まなかった。いや、立つべきではないとすら思っていた。それでも、作品への思慕は疑いようもなく確かなものであった。幾度も頁に救われ、たった一行の台詞に胸を突かれ、名も知らぬ誰かの想像力にすがるようにして、私は己の輪郭をどうにか保ち続けてきた。

小説や漫画、ゲームは大好きだ。けれど、自分がそれらを創るのは、何か違う気がする。そう感じたことのある人は、きっと少なくないのではないかと思う。私もその一人だった。だからこそ、創らずとも物語が然るべき手に届くよう、道を整える——そんな関わり方になら、自分も寄り添える気がした。

講談社への応募は、私にとって一種の私的儀式であった。新卒という一度限りの機会に、せめて物語の源泉に言葉を遺したい。そのような供養に近い気持ちで、エントリーシートを綴った。受かるはずがない。むしろ、受かってはならないのではないかという奇妙な後ろめたささえ抱いていた。

されど、選考は進んだ。一次、二次、三次、最終に至るまで、私は己が場違いであることに戸惑い続けていた。語るべき武器もなく、示すべき勲もなかった。

面接官はひと呼吸置いたのち、こう言った。

「君のような人は、見たことがないね」

その一言に、曖昧だった私の立ち位置が、不意にひとつの輪郭を与えられた気がした。

私がパーティに加えられたのは、ただの偶然だったのかもしれない。

だが今、私は確かに、この物語の中を歩いている。

文系・四年制大学卒業見込み/コーポレート部門志望

このRPG、道具屋でクリアできますか? 文系・四年制大学卒業見込み/コーポレート部門志望

出版社において「クリエイティブな職務には関心がございません」と表明するのは、RPGの世界において「勇者は志望いたしません、道具屋として生きてゆきたいのです」と宣言するのに等しい。

剣を振るうことも、魔法を唱えることもできぬ私に残されたのは、旅の傍らに立ち、道具袋を整え、静かに支えるという裏方の道であった。そして私はむしろ、そのような役割においてこそ己の力を最も発揮し得ると信じていた。

私は、創作の最前線に立つことを望まなかった。いや、立つべきではないとすら思っていた。それでも、作品への思慕は疑いようもなく確かなものであった。幾度も頁に救われ、たった一行の台詞に胸を突かれ、名も知らぬ誰かの想像力にすがるようにして、私は己の輪郭をどうにか保ち続けてきた。

小説や漫画、ゲームは大好きだ。けれど、自分がそれらを創るのは、何か違う気がする。そう感じたことのある人は、きっと少なくないのではないかと思う。私もその一人だった。だからこそ、創らずとも物語が然るべき手に届くよう、道を整える——そんな関わり方になら、自分も寄り添える気がした。

講談社への応募は、私にとって一種の私的儀式であった。新卒という一度限りの機会に、せめて物語の源泉に言葉を遺したい。そのような供養に近い気持ちで、エントリーシートを綴った。受かるはずがない。むしろ、受かってはならないのではないかという奇妙な後ろめたささえ抱いていた。

されど、選考は進んだ。一次、二次、三次、最終に至るまで、私は己が場違いであることに戸惑い続けていた。語るべき武器もなく、示すべき勲もなかった。

面接官はひと呼吸置いたのち、こう言った。

「君のような人は、見たことがないね」

その一言に、曖昧だった私の立ち位置が、不意にひとつの輪郭を与えられた気がした。

私がパーティに加えられたのは、ただの偶然だったのかもしれない。

だが今、私は確かに、この物語の中を歩いている。

動いた先にご縁あり

嘘がつけない性格だと気づいたのは、就活を始めてからだった。 大学三年の春、出版社を第一志望にしながらも倍率の高さに気後れした。出版社が第一志望だと周囲に言うのもおこがましくて、エンタメ業界や飲料業界、コンサル業界など幅広くエントリーした。 「自分が創り上げたもので、人々の生活を彩りたい」という言葉はしっくりきて、いくつかの企業のエントリーシートも通過した。でも本や出版のことになると、具体的にどう関わりたいのか分からず、何度も立ち止まった。ただ好きというだけでは言葉にできないもどかしさがあった。 そんなときに出会ったのが、講談社の3daysワークショップ「おもしろくてためになる講座2024冬」だった。実は選考には一度落ちたのだが、数日後「辞退者が出たので参加しませんか?」と電話をもらい、「行きます!」と即答した。合格したときのためにそっと空けておいた三日間に、講談社での特別な予定が書き込まれた瞬間だった。 ワークショップでの企画立案やフィードバック、社内見学を通じて、「ここでなら本当にやりたいことを考えていいんだ」と思えた。それ以来、講談社で挑戦したいことが自然と言葉になり、迷わず第一志望だと言えるようになった。書類や面接でも、初めて嘘をつかずに語れた気がする。不思議と気持ちも軽くなり、これが自分の言葉だと思えた。 周りの人には「ご縁があったんだね」と言われる。でも思うのは、ご縁というのはただ待つものじゃなくて、「本当に行きたい」と心から思えたときに初めて結ばれるものなのかもしれない。 私の場合は講談社だったけれど、誰にでも「心から行きたい」と思える場所や出会いがあると思う。たくさん迷い、回り道もしたけれど、その気持ちは大事にしてきた。だからこそ、これから就活をする皆さんも、自分の本当の思いにだけは嘘をつかずにいられたらいいなと思う。少し遠回りをしても、その思いはきっと届くと信じています。 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

動いた先にご縁あり 文系・四年制大学卒業見込み/営業(ライツビジネス)志望

嘘がつけない性格だと気づいたのは、就活を始めてからだった。

大学三年の春、出版社を第一志望にしながらも倍率の高さに気後れした。出版社が第一志望だと周囲に言うのもおこがましくて、エンタメ業界や飲料業界、コンサル業界など幅広くエントリーした。

「自分が創り上げたもので、人々の生活を彩りたい」という言葉はしっくりきて、いくつかの企業のエントリーシートも通過した。でも本や出版のことになると、具体的にどう関わりたいのか分からず、何度も立ち止まった。ただ好きというだけでは言葉にできないもどかしさがあった。

そんなときに出会ったのが、講談社の3daysワークショップ「おもしろくてためになる講座2024冬」だった。実は選考には一度落ちたのだが、数日後「辞退者が出たので参加しませんか?」と電話をもらい、「行きます!」と即答した。合格したときのためにそっと空けておいた三日間に、講談社での特別な予定が書き込まれた瞬間だった。

ワークショップでの企画立案やフィードバック、社内見学を通じて、「ここでなら本当にやりたいことを考えていいんだ」と思えた。それ以来、講談社で挑戦したいことが自然と言葉になり、迷わず第一志望だと言えるようになった。書類や面接でも、初めて嘘をつかずに語れた気がする。不思議と気持ちも軽くなり、これが自分の言葉だと思えた。

周りの人には「ご縁があったんだね」と言われる。でも思うのは、ご縁というのはただ待つものじゃなくて、「本当に行きたい」と心から思えたときに初めて結ばれるものなのかもしれない。

私の場合は講談社だったけれど、誰にでも「心から行きたい」と思える場所や出会いがあると思う。たくさん迷い、回り道もしたけれど、その気持ちは大事にしてきた。だからこそ、これから就活をする皆さんも、自分の本当の思いにだけは嘘をつかずにいられたらいいなと思う。少し遠回りをしても、その思いはきっと届くと信じています。

マッチング

「就活はマッチングだから。合うところに受かるよ」 ある企業のインターンで人事の人からかけられた言葉が、ずっと印象に残っている。 だから飾らないあなたでいいんだよ、という意味だった。けれどその言葉を素直には信じきれない。周囲の誰よりも早く就活をはじめていたからこそ、私は自分の足りなさを痛いほど自覚していた。鵜吞みにして等身大の自分のままでいれば通用しない気がする。だから私はがちがちに創り上げた自分で講談社に挑むことを決めた。取り繕うことが悪いとは思わない。それだって私の一部のはずだ。 何十社と企業の面接を受けた中で、一番想定外の質問が飛んできたのは間違いなく講談社だった。私が就活生として纏った鎧を面接官は容赦なくはがしにくる。あらゆる角度から繰り出される問いに焦り、気が付けば自分のネガキャンをしてしまっていた。ふいにあの日の言葉を思い出す。私は講談社とはマッチングしないのかもなあとぼんやりと思った。けれど意外だったのは、面接官が私の欠点も含めて面白がってくれたことだった。 内定者には本当に色んな人がいた。互いの共通点を探すグループワークではどの班も困っていたほどだ。講談社を受けていなければ人生で交わることがなかっただろうなという人たちとこれから一緒に働くのかと思うと身が引き締まる思いがする。結局まともな共通点なんてひとつも見つけられなかったのに、誰もが楽しそうだった。十人十色の個性をむしろ歓迎してくれる空気がそこにはあった。そういう講談社だからこそ、自分の不完全さも受け入れてもらえたのだと、今は思っている。 文系・四年制大学卒業見込み/編集(コミック)志望

マッチング 文系・四年制大学卒業見込み/編集(コミック)志望

「就活はマッチングだから。合うところに受かるよ」

ある企業のインターンで人事の人からかけられた言葉が、ずっと印象に残っている。

だから飾らないあなたでいいんだよ、という意味だった。けれどその言葉を素直には信じきれない。周囲の誰よりも早く就活をはじめていたからこそ、私は自分の足りなさを痛いほど自覚していた。鵜吞みにして等身大の自分のままでいれば通用しない気がする。だから私はがちがちに創り上げた自分で講談社に挑むことを決めた。取り繕うことが悪いとは思わない。それだって私の一部のはずだ。

何十社と企業の面接を受けた中で、一番想定外の質問が飛んできたのは間違いなく講談社だった。私が就活生として纏った鎧を面接官は容赦なくはがしにくる。あらゆる角度から繰り出される問いに焦り、気が付けば自分のネガキャンをしてしまっていた。ふいにあの日の言葉を思い出す。私は講談社とはマッチングしないのかもなあとぼんやりと思った。けれど意外だったのは、面接官が私の欠点も含めて面白がってくれたことだった。

内定者には本当に色んな人がいた。互いの共通点を探すグループワークではどの班も困っていたほどだ。講談社を受けていなければ人生で交わることがなかっただろうなという人たちとこれから一緒に働くのかと思うと身が引き締まる思いがする。結局まともな共通点なんてひとつも見つけられなかったのに、誰もが楽しそうだった。十人十色の個性をむしろ歓迎してくれる空気がそこにはあった。そういう講談社だからこそ、自分の不完全さも受け入れてもらえたのだと、今は思っている。