デジタル時代における

週刊誌・ニュースメディア

特別対談

臼杵 明裕 AKIHIRO USUKI

川窪 亜都 ADO KAWAKUBO

特別対談

臼杵 明裕 AKIHIRO USUKI

川窪 亜都 ADO KAWAKUBO

特別対談

臼杵 明裕 AKIHIRO USUKI

川窪 亜都 ADO KAWAKUBO

ニュース・ノンフィクションの在り方が

変化しつつある現代。

週刊現代編集部、デジタル戦略部(現代ビジネス)に所属する社員による

特別対談を実施しました。

具体的に手掛けている仕事から、

実際の働き方、

出版ならではのニュースの意義に至るまで、

年次が異なる二人の社員が語ります。

※2025年9月対談収録

Media Introduction

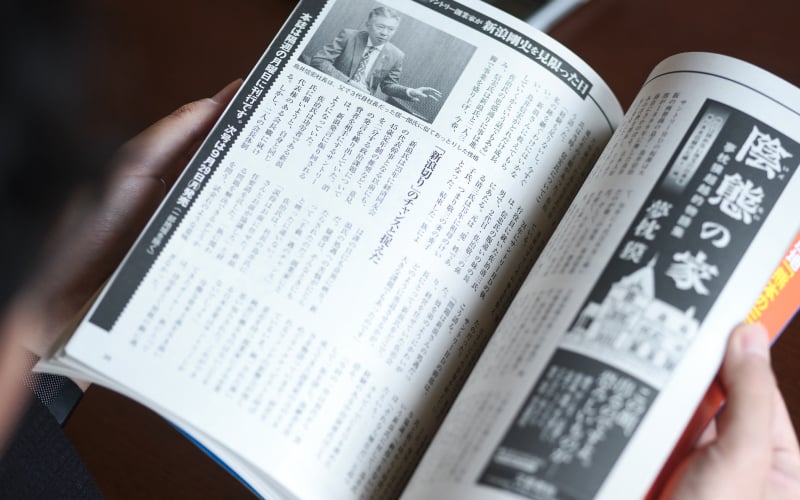

週刊現代

1959年創刊。雑誌ジャーナリズムの本流を堅持し、スクープを満載。政治・経済情報に強い総合週刊誌です。20代から50代と幅広い読者層に向けて、時間をかけた調査報告、良質のエンターテインメントを届けています。

現代ビジネス

2010年創刊。現在月間約2億5000万PV・2000万UUを誇る日本最大級のビジネス&ニュース情報サイト。縦横無尽のテーマを扱い、知識・教養情報の総合デジタルプラットフォームです。

現代ビジネス公式サイトはこちら

Member Profiles

編集×デジタル戦略

担当者対談

週刊現代編集部

入社以来、週刊誌やニュースメディアに一貫して携わる。週刊現代では政治や医療記事を中心に、特集記事や連載記事、書評記事など幅広く担当。

デジタル戦略部(現代ビジネス)

現代ビジネスでは、芸能・ライフスタイルなどの記事を作成している。現代ビジネスのInstagramアカウント「朝を待つための知見」も担当。

まず、臼杵さんは現在、「週刊現代」でどのような仕事をされていますか。

臼杵:

どこの週刊誌もそうだと思いますが、「週刊現代」には大きく分けて「特集記事」と「連載記事」があり、編集部の全員が両方を担当しています。「特集記事」は毎号変わる記事です。週に1回、企画会議があるので、そこに企画を出して皆で議論し、決まったものに取り組みます。以前は主に政治記事をやっていましたが、最近は、医療系を担当することが多いですね。最新号(2025年9月29日号)では、表紙に一番大きく載っている「最高の病院&クリニック」を担当しました。

一方の「連載記事」は、書評ページや、宗教学者・山折哲雄さんの連載などを担当しています。ほかには、スクープ記事を書くこともありますし、賛否両論あるような、いわゆる週刊誌っぽいネタをやったりすることもあります。

「週刊現代」は政治、経済から芸能、スポーツ、グラビアまでを扱う総合週刊誌ですが、ここ数年は「医療」や「お金」などの実用記事が充実している印象です。

臼杵:

実用的な記事は「週刊現代」の核の一つです。医療、相続、年金、株など、役に立つ記事を目当てに買ってくださる方が多いので力を入れています。ただ、そうしたコアな部分を大事にしつつ、ひとりひとりの編集者の裁量や好奇心にもとづいて、自由に誌面を作れるのが週刊誌だということを、今日は伝えたいと思っています。もし週刊誌に、怖いとか、大変そうといったややネガティブなイメージを持っている方がいたら、変えていただけたらうれしいなと。

川窪さんはデジタル戦略部に所属して、Webメディア「現代ビジネス」を担当されています。現在、どのような仕事をされていますか。

川窪:

まず「現代ビジネス」の記事には、「現代ビジネス」オリジナルの記事のほか、「週刊現代」の記事や、講談社の書籍の抜粋記事などがあります。「現代ビジネス」は講談社のポータルサイトのような位置づけになっていて、サイトの中に、「現代新書」「ブルーバックス」「学術文庫&選書メチエ」「群像」といった講談社のレーベルのサイト(=子サイト)が入っています。編集部員はオリジナル記事を作りながら、子サイトのサポートをするというのが主な仕事になります。

オリジナル記事では、一般的にWebで読まれやすいテーマと、自分の関心のあるテーマ、どちらの記事も作っています。

Webで読まれやすいテーマと、川窪さんの関心のあるテーマは、それぞれどんなものですか?

川窪:

一般的に読まれるのは、飲食や不動産など、誰もが使うライフラインのようなものに関する記事です。あとは、思わず好奇心があおられるような……見出しがセンセーショナルな記事もやはり読まれます。一方で私自身は、哲学や詩、暮らしや生活に関わることに関心があります。

たとえば以前、文筆家の「絶対に終電を逃さない女」さんに、「『体力ありき』の社会に思うこと」というテーマで書いていただきました(※)。この社会で成功するには「体力」がつきものだという言説が、私の世代をうっすら覆っているように感じていたからです。男女平等が進み、仕事と子育てを両立する女性は増えたけど、前提として「体力」が必要じゃないかと。じゃあ、体力がない人はどうするのかと。そこで、ある対談で「虚弱体質」だと話されていた「絶対に終電を逃さない女」さんに、原稿を依頼しました。この記事は大きな反響があって、「虚弱エッセイ」という名が付いたほどです。嬉しかったです。

※ 21歳で身体にガタ、10時間睡眠は必須…「若いのに体力がない」29歳女子が「体力ありき」の社会に思うこと

https://gendai.media/articles/-/141665

臼杵さんも「現代ビジネス」所属だった時期がありますね。今の時代のネットと紙、それぞれの特徴や違いについて、お二人に伺いたいと思います。

臼杵:

僕は入社してから6年「週刊現代」をやって、その後、3年「現代ビジネス」をやり、「週刊現代」に戻って5年たったところです。「現代ビジネス」では、7割くらい自分の関心があることをやっていました。当時は、今と比べたら競合サイトは少なかったし、Twitter(X)をやっている人も限られていて、長めの記事や、歯ごたえのある記事でもそれなりに読まれる状況だったんですよ。ネット環境は年々シビアになっていると感じます。

川窪:

担当された記事で印象に残っているものは何ですか?

臼杵:

自分の関心事では人文系や社会学系の学者さんに書いていただくことも多く、阿部幸大さん(筑波大学助教)の記事が思い出深いです。釧路から東京大学に進学したら、周囲との文化資本の格差に愕然とした、という実体験を綴った記事を出したところ、賛否両論、大炎上しまして……(※)。ヤフトピ(ヤフーのトップ記事)に掲載されたおかげもあってバズりました。都市と地方の格差や、「東大内格差」について、今では広く知られるようになりましたが、この記事を出したのは2018年で、当時はまだ話題になっていなかったんです。こうした議論の第一号だったんじゃないかな。バズったり炎上したりといったダイレクトな反響はネットならではで、大変な面もありますが面白いですね。

川窪さんはPVをどのくらい気にしていますか?

※「底辺校」出身の田舎者が、東大に入って絶望した理由

https://gendai.media/articles/-/55353

川窪:

読まれると嬉しいのはもちろんありますが、それ以上に、こういう記事が読まれるんだな、というのが分かるのが面白いです。読まれるだろうと予想して作った記事が全然読まれないこともあれば、その反対もあるんです。

歌謡曲の黄金時代を築いた作詞家の阿久悠さんが、歌謡曲というのは「ボール」のようなもので、大衆にボールを投げると、その跳ね返り方によって時代の流れがわかるんだ、ということを書かれています。ネット記事も“昭和歌謡”に似ているな、と思います。自分の投げたボールによって、社会の波や、みんなの好奇心がどこにあるのかが見えるのが面白く、勉強になります。

臼杵:

よくわかります。オンラインと紙は、読者層は異なるものの、根底にあるものは共通していると思います。それはたぶん、週刊誌が生まれた、まさに“昭和”の時代から本質的には変わっていなくて、人間の「欲望」だと思うんです。

たとえば週刊誌では、昔から「政局」報道をやってきました。政治には「政策」と「政局」があるんです。「政局」というのは、ある政治家とある政治家が料亭で会って、こういう密約を交わしたらしい……というような政界の人間関係や裏の力学を取材して伝える記事で、新聞はあまりやらない、いわば週刊誌の「伝統芸能」のようなものです。で、こうした政局の記事は、ネットでもよく読まれるんですね。

最近だと、時代を反映するような「事件」に興味のある若い部員がいます。「ルフィ」グループによる強盗事件とか、特殊詐欺事件などですね。こうした事件を扱うにしても、テレビや新聞では報じられない背景事情や、犯人たちの素顔に迫ろうとするのが週刊誌の特徴です。人間の欲望や好奇心に応えていくという点は、ネットも紙も同じなのではないでしょうか。

ネット環境は年々シビアになっているという話がありましたが、紙媒体の環境も厳しいです。その中で出版社が「ニュースメディア」をやることの意義を伺いたいと思います。

川窪:

さきほど臼杵さんが言われた、「週刊誌は事件の背景を深掘りする」という話と重なりますが、断片的ではない「厚みのある情報」を届けることができるのが、出版社の強みだと思います。「速い情報」だけでなく、「遅い情報」を読むことができる、とも言えるかもしれません。

一例を挙げるなら、美術批評家・椹木野衣さんが「現代ビジネス/学術文庫&選書メチエ」に寄稿された万博の記事が、とてもよかったです(※)。椹木さんは万博に関する本を出されていて(『戦争と万博』講談社学術文庫)、その本に関連付けた記事なのですが、こういう見方もできるのか、と目が開かれる思いがしました。歴史を踏まえた深い考察、重厚な文章をオンラインで読めるのは、出版社のメディアならではだと思います。

※大阪・関西万博の「巨大なゼロ」=「大屋根リング」は「歴史的反建築」だ【美術批評家・椹木野衣は万博会場で何を見たか】

https://gendai.media/articles/-/155795

臼杵:

そうですね。もし、いわゆる速報とか、ストレートニュース中心の報道をやりたいなら、新聞社やテレビ局に就職する選択肢もあるわけですよね。そうではなくて出版社でやる意味、出版社しかできないことは何なのかといえば、ここに、講談社の理念──〈Inspire Impossible Stories〉が利いてくるわけです。つまり〈ストーリー〉が介在するかどうか、です。

先ほど話した「政局」の記事も、単に事実関係を羅列するのではなく、ストーリーを通して政治をより深く理解できるから読まれる側面があると思います。事実を担保しながらストーリーを構築していくのが、他のメディアとは一線を画す出版社の報道であり、ノンフィクションなのかなと。

というふうに、僕は面白がって仕事をしていますが、最近は若い世代に、ノンフィクション的なものを書きたい人が減っている気がして心配な面もあります。川窪さん、いかがでしょうか。

川窪:

難しいですが……最近、エッセイを書く人は増えていると思います。対象を客観的にとらえて客観的に描写するよりも、対象を見たときに起こる自分自身の変化や心の動きに関心を向ける人が多いのかなと想像します。不安定な時代には、自分は何者であるかとか、どう感じているのかを知りたい欲求が高まるのかなと。

ただ、広くとらえればエッセイもノンフィクションですし、ノンフィクションへの興味自体は、同世代にもあると思うのですが。

臼杵:

そうですね。ノンフィクション的なものを読みたいという欲望は、世代変わらずありありますよね。「週刊現代」の若い編集者には「モキュメンタリー」(※)が人気です。『変な家』シリーズの雨穴さんの作品などがモキュメンタリーといわれますが、なぜ好きなのかと聞くと、「完全なフィクションよりも、どこかで現実と接続しているもののほうが読みたくなる」と言うんです。なるほどなあと。

川窪さんが言われたエッセイや「モキュメンタリー」といったものを、旧来のノンフィクションとどう接続していくかが、今、問われているんでしょうね。そういう意味では「週刊誌」や「ノンフィクション」にも、いい部分を残しながら、時代に合った形に変えていくスクラップ・アンド・ビルドが必要なのだろうと思います。

※ドキュメンタリーの手法で描かれたフィクション。

2025年4月に「週刊現代」は大きくリニューアルをしました。月2回の刊行になり、じっくり深く読みたくなる記事を充実させています。仕事内容や働き方はどう変化しましたか?

臼杵:

まず週刊誌といえば、事件や不倫、不祥事などを暴く「スクープ記事」とか「張り込み、直撃取材」といったイメージを持つ方が多いかもしれませんが、実はそれだけではなくて、社会・経済や歴史、科学・医学などの専門的な知識が活かせる場面もたくさんあることを伝えたいです。総合週刊誌は広く世の中の関心をひくテーマを扱わなければならないので、担当する企画が自分の興味と違うこともありますが、そこに必ず自分の「色」を出していけるんですね。たとえばコロナ禍でマスクをするべきか、ワクチンをうつべきかといった議論が起きたとき、僕は自分が会いたい専門家や、話を聞きたい識者にお声がけして対談や鼎談をしてもらいました。リニューアル後は、若い編集部員もさらに自由にやっていると思います。

とはいえ若い世代には、「週刊誌」という言葉自体に古いイメージを持つ方もいると思います。言葉も含めて週刊誌の在り方を、今後、どう変えていけるのか。先ほど言ったように「リ・ビルド」が必要なだけに、可能性とやりがいのある世界だと思います。

働き方という点では、リニューアルの前から働き方改革が進んで、ワークライフバランスに配慮する部署になりました。僕が入社したころに比べたら、はっきりいって雲泥の差で(笑)、すごくいいことです。週刊誌には「入稿」(印刷所に原稿を渡すこと)と「校了」(校正などをすべて終えること)の日が頻繁にあるので、馬力を出さなければいけない局面は確かにあります。でも、それ以外は自分のペースでできています。仕事と子育てを両立している男性社員もいます。

川窪さんの「現代ビジネス」の働き方はいかがですか?

川窪:

私は一日一本の記事を出すペースで仕事をしています。ただ紙媒体のように決まった入稿・校了日はないので、特別忙しい時期というのはなく、マイペースに仕事ができています。リモートでの仕事も可能なのですが、私は出社することが多いです。編集部での雑談が楽しいのと、空調がきいているので電気代の節約のために(笑)。

最後に、仕事をする上で大事にしていることについて教えてください。

川窪:

前半で、Webでよく読まれるテーマと自分の関心事があるという話をしましたが、もともと自分の関心事はニッチだったのもあり、流行っているものや、人々の注目が過熱しているものを怖がる気質があったんです。でも、3年やってきて、両方とも根底にある「切実さ」は同じだということが分かってきました。人気のあるテーマにも、私の興味があるものにも、できるだけ幸せに生きたいという人間の切実さは共通しているなと。

そう気づいたことで興味の範囲が広がりましたし、興味のあるなしにかかわらず、ものごとをフラットな目で見られるようにもなりました。「現代ビジネス」をはじめニュースサイトを開くと、読まれている記事がズラリと並んでいます。それらに壁を作るのではなく、人気の記事の奥底にある人々の気持ちや、なぜ今これが人気なのかを、ゆっくりじっくり考えるようにしています。

臼杵:

単純すぎて恐縮なのですが、何でも面白がれる性格は、週刊誌で役に立っていると思います。興味がなくても、僕はとりあえず勉強してみたり、人に話を聞いてみたりするんです。そうすると、どんなテーマにも何かしら発見や驚きがあって、そこが企画の核になっていく。面白がったり驚いたりといった純粋な気持ちを大切にしています。

もう一つが、お金を出してもらえる記事かどうか、です。新聞は、購読していれば家に届くけど、週刊誌は買ってもらわなければいけません。これは無料で読めるネット記事とも異なる点ですね。冒頭でお話しした医療記事にも、「週刊現代」でしか読めない情報を入れています。どんな記事でも、お金を出してもらえるポイントがどこにあるかを、必ず考えるようにしています。

Pick up

Case01

紙とWebのクロスメディア

「現代ビジネス」ではノンフィクションのコミカライズも掲載しています。中でも大ヒットとなったのが、累計2000万PV超えの『Momoka Japan 外国人が日本食を食べて感動が止まらない』。単行本化の際に「週刊現代」でも掲載したところ、紙の読者からも好評でした。(臼杵)

週刊現代×現代ビジネス

Case02

SNSの活用

「現代ビジネス」はYouTubeやInstagramも力を入れています。インスタでは10代、20代にも届けるために、書籍抜粋記事の内容を3つのポイントにまとめ直したり、おすすめ本を紹介するリール動画であったりを投稿しています。オリジナルアイコンも作りました。(川窪)

朝を待つための知見

Instagram : @asatike_gendai

ジャーナリズム・ニュースメディア分野で働く社員の詳しい働き方はこちら

詳細を見る